更新日:2026年2月5日

ここから本文です。

マダニ等による感染症に注意しましょう

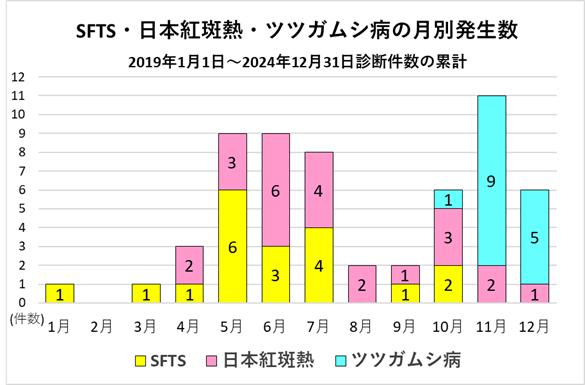

ダニが媒介する感染症の中でも、大分市では主に重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱、ツツガムシ病が報告されています。

今年は特に重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の発生が続いており、春から秋にかけてダニの活動が活発になることから、ダニに咬まれる危険性が高まり、今後も発生が増加することが懸念されます。

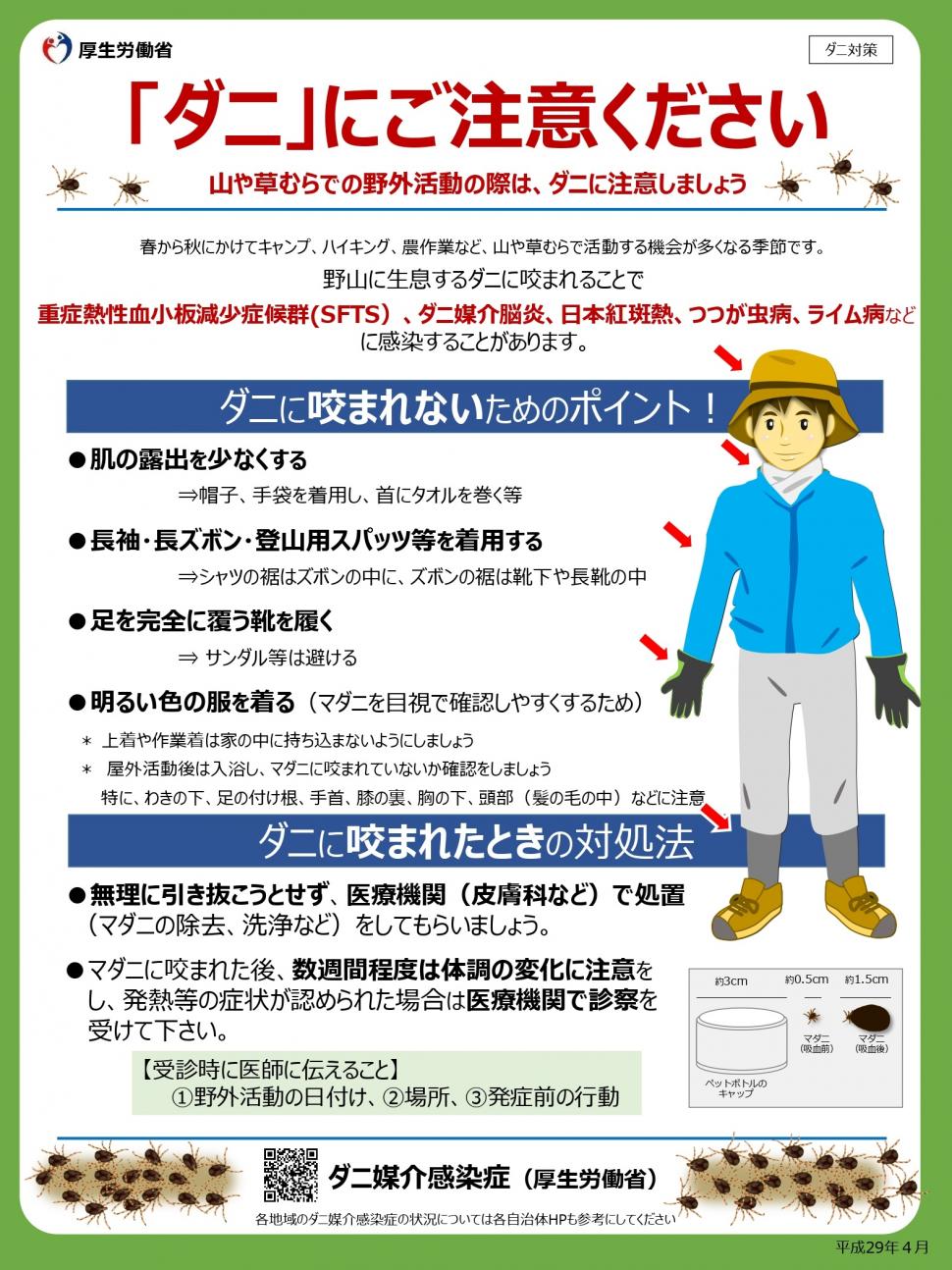

これらの感染症にかからないためには、ダニに咬まれないことが重要です。

農作業やレジャーなどの際にマダニに咬まれないよう、露出の少ない服装で活動し、活動後はマダニに咬まれていないか確認することが重要です。また、マダニに咬まれていることに気づいた際は、医療機関で処置してもらいましょう。

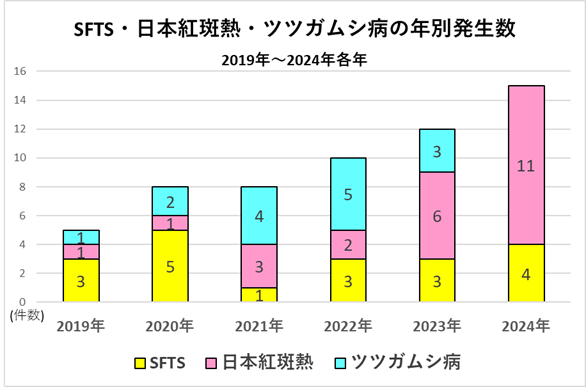

大分市での発生状況

- ダニによる感染症は、年々増加傾向です。

- 2024年は1例目の発生が3月であり、発症の時期が早まっています。

ダニによる感染症とは

ダニが媒介する感染症には「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」や「日本紅斑熱」、「つつが虫病」などがあり、病原体を保有するダニに咬まれると、数日から2週間後に発熱・発疹・消化器症状などを発症することがあります。

ダニ媒介感染症を引き起こすダニ(マダニ類やツツガムシ類)は、野外の藪や草むらなどに生息しており、食品などに発生するコナダニや、寝具などに発生するヒョウヒダニなどの屋内に生息するダニとは種類が異なります。

| 感染症名 | 潜伏期間 | 症状 |

|---|---|---|

| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 6日~14日 |

発熱、食欲低下、嘔気、嘔吐、腹痛、全身倦怠感など。 高齢者での発症例・重症化例が多くみられる。重症化すると死亡することもある。 |

| 日本紅斑熱 | 2日~8日 | 発熱、発疹、頭痛、全身倦怠感など。 |

| ツツガムシ病 | 5日~14日 | 発熱、発疹、赤黒く盛り上がったかさぶた(刺し口)など。 |

フタトゲチマダニ 画像提供元「国立感染症研究所」

感染対策

感染予防方法

ダニに咬まれないようにすることが重要です。

- 近年、住宅地にある畑やペット経由での感染事例が発生しています。

- 農作業や散歩、レジャーなどで、草むらや畑・山林に立ち入る際には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴下や靴、手袋、帽子等を着用し、肌の露出を少なくしましょう。

- また、ディートやイカリジン成分を含む虫よけスプレーを使用すると、マダニの付着数が減少します。

- 野外活動後は、ダニに咬まれていないか確認し、服を着替え、入浴で体を洗い流すことも有効です。

ダニに咬まれた時の対応

- ダニ(マダニやツツガムシ類)はヒトや動物に咬みつくと、長時間(数日から長いもので10日間ほど)吸血し続けます。

- みつけたら早めに取り除くことが重要ですが、無理に引き抜こうとするとダニをつぶし病原体が体内に入ってしまったり、ダニの一部が皮膚内に残って化膿する恐れがあります。自分でつぶしたり、取り除いたりせずに、医療機関で処置をしてもらってください。

- また、咬まれたあとしばらくして(数日から2週間程度)、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けてください。

ペットからの感染を防ぐポイント

- ペットにマダニが付着することを防止するため、ペット用のダニ駆除剤による予防や、散歩後にペットの体の表面をチェックすることで感染リスクを減らすことができます。

- ペットとの過剰な触れあい(口移しで食べ物を与える、一緒の布団で寝るなど)は避け、ペットを触ったあとはしっかり手を洗うことが大切です。

啓発ツール