更新日:2025年11月21日

ここから本文です。

救マーク制度で安心して暮らせるまちづくり

消防局では、「救マーク制度」を設けています!!

救マークってなに?

ホテル・旅館、店舗、公共施設等、不特定多数の人が利用する施設に交付されるものです。

救命講習受講者が施設に常駐することで、万が一、誰かが急病で倒れたりケガをした場合に、AEDを含めた適切な応急手当(人工呼吸や胸骨圧迫、止血など)ができ、なおかつ119番通報や救急車の誘導など、スムーズに救急隊に引継ぎができる施設に交付し、利用者に「安心して利用できる施設」であることを表示するものです。

認定要件

- 各種救命講習のいずれかを修了した従業員等が、営業時間または公開時間中に1人以上常駐し、速やかにAEDを含めた応急手当が実施できること。

- 救急事故が発生した場合に救急隊との連携ができるように連絡や誘導体制などを定めた計画書を作成していること。

- AEDを備えていること。

認定申請するには・・・

- 救マーク認定(更新)申請書に救急活動計画書を添付し、2部作成の上、消防局救急救命課まで提出してください。

- 事業所の周辺地図、救急車停車位置図などその他参考となる資料を添付してください。

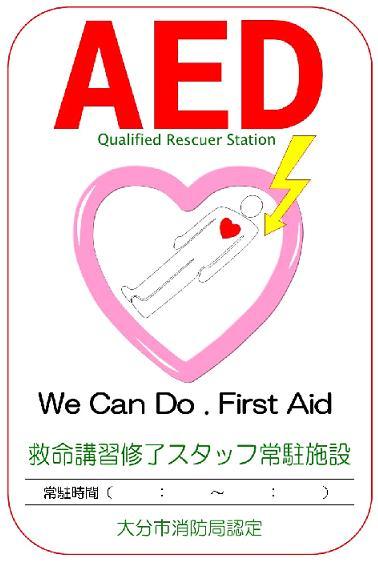

※ 認定施設には、「救マーク認定証」および「救マークステッカー」(A3縦サイズまたは、A4縦サイズ)を交付します。

ダウンロード

救マークに関するQ&A

1.救急活動計画書ってどんなものなの?

A.事業所や施設の形態によって違いますので、一概には言えませんが、応急手当を必要とする傷病者が発生した場合の連絡体制、搬送経路など、また、従業員の方に対する応急手当の知識や技術などの育成などが盛り込まれているものです。

2.常駐する従業員が”1人”でもいいの?

A.1人から申請することができます。

お休みの関係や、ちょっとした用事で出掛けていたり、ということもありますので、できるだけ多くの従業員が救命講習を受講することをおすすめします。

3.各種救命講習とは?

| 講習の種類 | 講習内容 | 講習場所 |

| 普通救命講習1 | 心肺蘇生法(成人)、AEDの使用方法、窒息に対する異物除去等 ※1 | 消防局(荷揚町)又は各消防署 |

| 普通救命講習3 | 心肺蘇生法(乳幼児)、AEDの使用方法、窒息に対する異物除去等 ※1 | 消防局(荷揚町)又は中央消防署 |

| 上級救命講習 | 各普通救命講習の内容、外傷の手当、搬送法、傷病者管理法等 ※1 | 各消防署 |

| 応急手当普及員講習 | 上級救命講習の内容、講習指導法、模擬指導 | 中央消防署 |

※1 応急手当WEB講習を事前に受講することで、講習時間が短縮されたコースに申し込むことができます。応急手当WEB講習とは、インターネットを通じて、応急手当の基礎知識を家庭のパソコンやスマートフォンなどから映像を通じて学ぶことができる講習です。詳しくは応急手当WEB講習についてからご確認ください。

- 開催日時、開催場所、その他詳細は救命講習のご案内(PDF:190KB)からご確認ください。

4.その他

救マーク施設の認定期間は3年間となります。継続して認定を受ける場合は、救マーク更新申請書と新しい救急活動計画書の提出が必要です。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

病気やけが等で救急車を要請する場合は、こちらのお問い合わせフォームではなく、119番通報をお願いします。