更新日:2026年1月30日

ここから本文です。

妊活応援検診費(不妊検査費)を助成します

将来赤ちゃんを授かることを望むご夫婦や、不妊の悩みを持つご夫婦の妊活を支援するため、不妊に関する検査を受診した場合、妊活応援検診費(不妊検査費)助成事業として、その費用の一部を以下のとおり助成します。

申請期限にご注意ください!!

令和7年度に終了した検査にかかる助成金の申請期限は、令和8年3月31日です!

申請期限を過ぎた場合は受け付けできません。検査終了後、速やかに申請をお願いします。

申請期限は「検査終了日」または「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)です。

なお、「検査終了日」または「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が、令和8年2月1日から令和8年3月31日の間にある場合は、令和8年5月31日が申請期限です。

※期限末日が土日祝日の場合の窓口申請は、直前の開庁日が申請の期限となりますので、オンライン申請をご利用ください。

※「検査終了日」は医師が検査終了と判断したときとなります。「人工授精」や「生殖補助医療(体外受精・顕微授精)」を開始した時点で、助成対象期間は終了となります。

妊活応援検診費(不妊検査費)助成事業概要

対象となる方

下記の(1)~(3)のすべての要件を満たす方

(1)検査開始日に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦であること。

(2)検査開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。

(3)申請時に夫婦の両方または一方が大分市に住民登録していること。

※検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満であれば、検査の途中で43歳に到達しても、検査開始日から1年以内の検査については助成の対象となります。

妊活応援検診を行っている医療機関

妊活応援検診を実施している医療機関を掲載しています。(ホームページ掲載に同意いただいた医療機関のみ掲載)

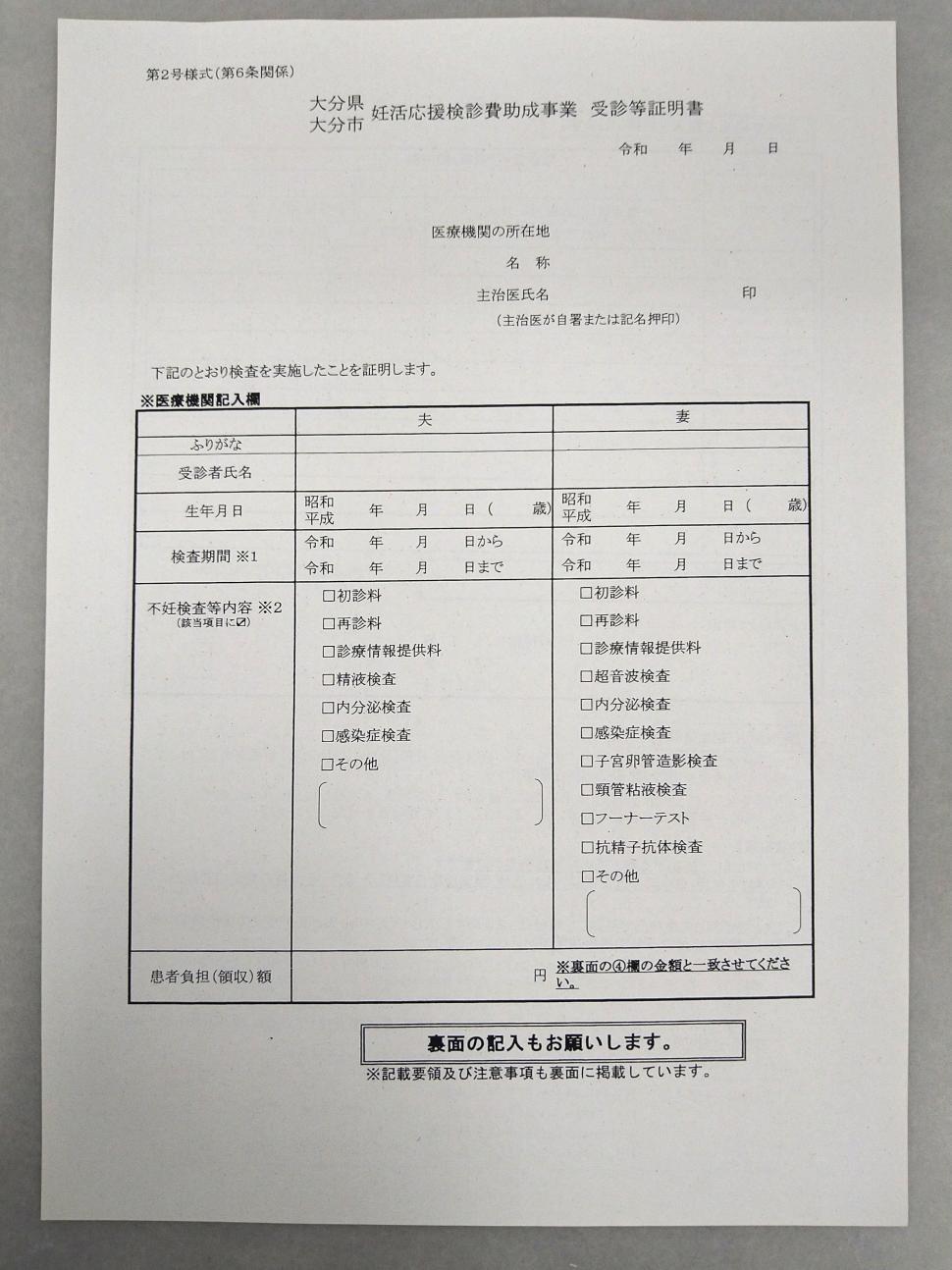

※助成金の申請には、医療機関が作成する「受診等証明書」(第2号様式)の提出が必要です(下記の申請方法を参照)。

※こちらに掲載している医療機関以外で不妊検査を受診した場合でも、その医療機関が作成する「受診等証明書」(第2号様式)の提出があれば申請は可能です。対応の可否については必ず事前に当該医療機関にお問い合わせください。

※医療機関によって対応できる検査が異なりますので、詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

助成対象となる検査

医師が必要と認める不妊検査で、検査開始日から1年以内に行った検査が対象です。

※医療保険適用の有無は問いません。

※夫妻両方で受けた検査、夫妻の一方のみが受けた検査のいずれの場合も対象となります。

※検査の結果を受け実施した治療や薬剤の院外処方は助成対象外です。

※選定療養費は助成対象外です。

※令和2年10月1日以降に「人工授精」や「特定不妊治療(体外受精・顕微授精)」を開始した場合、その後の検査は助成対象外となります。

助成金額

不妊検査に要した費用の自己負担額について、夫婦1組につき3万円を上限として助成します。

※助成金の申請に必要となる「受診等証明書」の作成にかかる費用も助成の対象です。

※助成を受けようとする検査について、既に大分市以外の他の地方公共団体から助成を受けている場合は、その助成額を除いた残りの費用を助成対象とします。

助成回数

夫婦1組につき1回限りです。

※検査が複数回に及ぶ場合は、すべての検査終了後、まとめて申請してください。(ただし、検査開始日から1年以内に行った検査に限ります)

申請期限

「検査終了日」または「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)までに申請してください。ただし、「検査終了日」または「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が、2月1日から3月31日の間にある場合は、翌年度の5月末日まで申請できます。

申請期限を過ぎると助成が受けられなくなりますので、検査終了後、速やかに申請をお願いします。

※「検査終了日」は医師が検査終了と判断したときとなります。なお「人工受精」や「生殖補助医療(体外受精・顕微授精)」を開始した時点で、助成対象期間は終了となります。

※期限末日が土日祝日の場合、窓口申請は直前の開庁日が期限となります。オンライン申請をご利用ください。

申請書類

申請には、以下の申請書類が必要です。様式は下記の「申請書類」からダウンロードするか、申請窓口にてお受け取りください。

| 申請書類 | 備考 |

|---|---|

|

(1)妊活応援検診費助成申請書(第1号様式) 妊活応援検診費助成申請書(第1号様式)(PDF:242KB)(別ウィンドウで開きます) |

申請者または配偶者がご記入ください。 |

|

(2)受診等証明書(第2号様式)(★) |

受診医療機関に記入を依頼してください。 ※複数の医療機関で受診した場合は、医療機関ごとの証明が必要です。 |

|

(3)夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(★) |

申請日から3カ月以内に発行されたもの(コピー不可) ※婚姻の事実および婚姻日を確認します(法律婚の場合)。 ※他に法律上の配偶者がいないか確認します(事実婚の場合)。 ※戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)では申請できません。 |

| (4)振込先口座の通帳の写し(★) |

申請者の口座に限ります。 (口座名義人・口座番号が記載されているページのみ) |

|

(5)大分市妊活応援検診費助成金請求書(申請窓口で記入) |

申請者または配偶者が記入してください。 |

| 以下は、必要に応じて提出してください。 | |

| (6)夫婦の住民票の写し(★) |

※事実婚の夫婦の方のみ提出してください。 申請日から3カ月以内に発行されたもの(コピー不可) 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの |

|

(7)事実婚関係に関する申立書 |

※事実婚の夫婦の方のみ提出してください。 |

※申請に不備があった際には、再度申請いただく場合がありますので、交付(不交付)決定通知書がご自宅に届くまで、添付書類は破棄せず保管しておくようお願いいたします。

申請方法

1オンライン申請

上記の提出書類をそろえて、以下の申請フォームから申請ができます。

提出書類のうち、★マークがついている書類は画像データを添付してください。

【申請フォーム】

大分市妊活応援検診費(不妊検査費)助成金交付申請(別ウィンドウで開きます)

- 申請完了時等に「noreply@mail.graffer.jp」のアドレスからメールが送信されます。メールが届かない場合は迷惑メールに分類されている可能性があります。お使いのメールの迷惑メールに関する設定をご確認ください。

- 届出内容に不備等がある場合、電話またはメールにてご連絡させていただく場合がございます。

注意事項

※申請フォーム入力前に必要な準備

1 スキャンまたは写真撮影によりデータを作成してください。

2 ファイル形式は、JPEG,PNG,PDFのいずれかとしてください。

3 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や住民票等の書類が複数枚ある場合は、すべて撮影してください。

4 書類の内容が鮮明に読み取れるようにしてください。次のような場合は再提出をお願いすることがあります。

⑴ 書類の一部が途切れている。

⑵ 正面から撮影されていない。

⑶ 暗すぎて(明るすぎて)書類の内容が読み取れない。

⑷ 画素数が小さすぎて書類の内容が読み取れない。

⑸ 写真のピントがぼけている。

⑹ 加工されている。

※添付する画像データについて

申請フォームに添付できるサイズは1ファイル5MBまでです。画像データの容量が5MBを超える場合は、データのサイズを小さくしてください。画像が鮮明でない場合、再提出をお願いすることがあります。アップロードする前に撮影した画像を確認してください。

※真上から、書類の四隅がすべて入るように撮影してください。

良い例 悪い例

2窓口申請

上記「申請書類」にてダウンロードした様式または申請窓口にて取得した様式にご記入いただき窓口へご持参ください。

申請時に持参するもの

- 申請者の印鑑(スタンプ印不可。申請書等の記載内容に誤りがあった際に訂正等で必要になる場合があります。)

- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証などをご持参ください。本人確認が必要になる場合があります。)

申請窓口

- 大分市保健所健康課

(住所)大分市荷揚町6番1号 大分市保健所1階

(電話)097-536-2562(制度内容や申請方法等については、健康課へお問い合わせください。)

- 東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内)

(住所)大分市東鶴崎1丁目2番3号

(電話)097-527-2143

- 西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内)

(住所)大分市大字玉沢743番地の2

(電話)097-541-1496

※窓口受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請から振込までの流れ

1 大分市ホームページからダウンロードまたは申請窓口にて申請様式を入手

2 受診した医療機関に受診証明書(第2号様式)を記載してもらう

3 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や住民票等の必要書類を取得

![]()

〇オンライン申請の場合

4 申請フォーム入力前に、スマートフォンまたはスキャナ等で、添付書類を撮影または読み込み、画像データを準備

5 オンライン申請システムにて、申請内容を入力し、必要書類を添付して申請

〇窓口申請の場合

4 申請書等の様式に申請者が記入

5 受付窓口に申請書、添付書類を提出

![]()

6 書類の審査

7 交付(不交付)決定通知書の送付

8 助成金の交付が決定した場合、申請受理日の翌月の月末に指定口座へ振り込み

その他

- 申請のあった治療内容等について不明な点がある場合は、実施医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。

- 虚偽その他不正な手段により助成金を受給したことが判明した場合は、当該助成金の返還をしていただきます。

関連リンク

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。