ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 文化財 > 大分市の文化財 > 建造物 > 鳥居(王子神社)

更新日:2025年3月17日

ここから本文です。

鳥居(王子神社)

| 分類 | 有形文化財(市指定) |

|

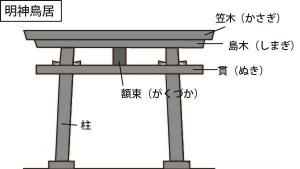

王子神社に建立されている鋳造の鉄製鳥居で、明神鳥居(みょうじんとりい)と呼ばれる形のものです。制作年は「寛政8(1796)年2月穀日」であることと府内藩主第6代松平近儔(まつだいら ちかとも)が建立したことが、鳥居の柱前面に陽刻されています。昭和20(1945)年7月16日の大分空襲の際に被災し、笠木、島木は新造しましたが、柱と貫は制作当時のものです。

王子神社がある王子町は江戸時代には駄原村(だのはるむら)といい、中世末から鋳物師(いもじ)が活動を展開し、「金屋」の町が生まれました。その製品は豊後一円はもちろん、東九州全般におよび、遠く関西方面まで送り出していました。この鳥居は、駄ノ原鋳物師(だのはるいもじ)の作品として、また、大分の産業工芸史の中の一こまとして忘れてならないもののひとつといえるでしょう。

ちなみに王子神社は「豊府雑志」によれば延久5年(1073)に創祀(そうし)したとの伝承をもつ古い神社といえます。

|

| 名称 | 鳥居(とりい) |

| 指定年月 | 昭和49年1月9日 |

| 時代 | 江戸時代(1796年2月) |

| 所有者 | 王子神社(おうじじんじゃ) |

| 所在地(指定地番) | 王子北町3-28 |

駄ノ原鋳物師の匠の技 鉄製鳥居(王子神社) ♯オオイタレキシ旅

金属をとかして鋳型(いがた)に流しこみ,生活道具から、武器や梵鐘・仏像にいたるまでの製品を作る技術者のことを鋳物師(いもじ)と呼びます。大分では王子町が鋳物師の町として中世期末から栄えました。

当時の町の名前をとって駄ノ原鋳物師と呼ばれた人々の作品は、豊後はもちろん、遠く関西にまで広がっています。

王子神社の鳥居もその作品の一つで、珍しい鋳造の鉄製鳥居として市の有形文化財に指定されています。

鳥居の柱前面には制作年「寛政8(1796)年2月穀日」と府内藩主第6代松平近儔(まつだいらちかとも)が建立したことを記す陽刻が施されています。

また、駄ノ原鋳物師の代表作といわれる法専寺(ほうせんじ)の「釈迦如来坐像(しゃかにょらいざぞう)」も近くにあります。王子神社の鳥居と合わせて、駄ノ原鋳物師の作品をたどってみてはいかがでしょうか

Point

現在の鉄製鳥居は、修理で一部を昭和になって取り替えられていますが、柱と2本の柱を結ぶ貫(ぬき)は当初の姿を今に留めています。

Accsess

所在地:王子北町3-28

駐車場:

関連リンク