ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 文化財 > 大分市の文化財 > 建造物 > 早吸日女神社

更新日:2025年3月17日

ここから本文です。

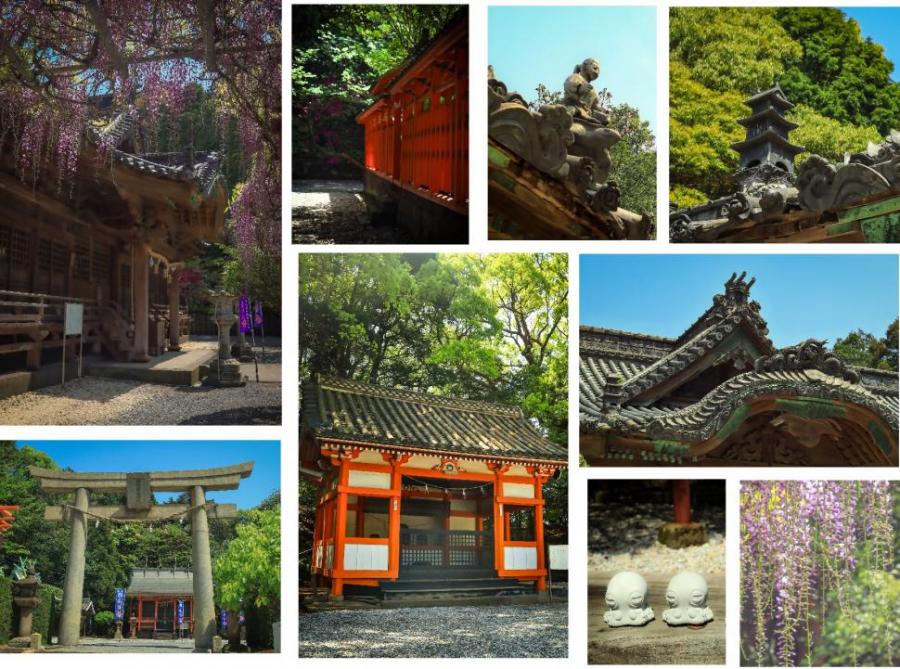

早吸日女神社

早吸日女神社本殿(はやすひめじんじゃほんでん)

| 分類 | 有形文化財(県指定) |

|

本殿は、棟札(むなふだ)によると宝暦13(1763)年に肥後藩六代藩主細川重賢(しげかた)により再建されたものだと考えられます。

三間社流造(さんげんしゃながれづくり)、檜皮葺(ひわだぶき)、向拝三間(こうはいさんげん)。

壁面は白く、軸部は朱を塗っています。彩色はあるものの極彩色はなく、彫刻や中備が全くない簡素な社殿で、丁寧に造られています。

建築年代にしては、全体的にやや簡素ですが、規模や形式は古社に相応しいものです。

|

| 指定年月 | 平成16年3月30日 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 所在地(指定地番) | 大分市佐賀関 |

早吸日女神社総門(はやすひめじんじゃそうもん)

| 分類 | 有形文化財(県指定) |

|

棟札によると元禄10(1697)年に肥後藩三代藩主細川綱利(つなとし)により建造されたものです。

正面三間、側面二間の切妻造本瓦葺(きりづまづくりほんかわらぶき)の八脚門(はっきゃくもん)で県内の八脚門としては特異な形の貴重な門で、細部に意匠を凝らしており、本殿と並んで優れた建物です。

|

| 指定年月 | 平成16年3月30日 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 所在地(指定地番) |

大分市佐賀関 |

早吸日女神社拝殿(はやすひめじんじゃはいでん)

| 分類 | 有形文化財(市指定) |

|

入母屋造本瓦葺(いりもやづくりほんかわらぶき)、正面に唐破風造(からかふづくり)の向拝をもちます。

朱や白を基調とした早水日女神社の社殿の中で、拝殿は素朴で、彫物が多く、他とはやや異なる建物です。 建築単体としては畳50帖もある大きな拝殿(『大分県の近世社寺建築』1987年)で、装飾性豊かな建造物として貴重なものです。 特に、本瓦葺の屋根は、当地方の瓦技法「青海波唐破風(せいかいからはふ)」を伝え、棟鬼瓦の唐獅子、千鳥破風(ちどりはふ)の獅子口、大棟鬼の虎に竹、唐破風の鬼の竜と波で華麗な屋根を造り、蟇股(かえるまた)や木鼻(きばな)の彫刻と相まって堂々たる威容を示しています。

金物に嘉永3(1850)年の銘があり、この時建立されたものとみられます。 |

| 指定年月 | 平成17年9月27日 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 所在地(指定地番) |

大分市佐賀関 |

早吸日女神社神楽殿(はやすひめじんじゃかぐらでん)

| 分類 | 有形文化財(市指定) |

|

神楽殿は、慶長9(1604)年に木鳥居と共に加藤清正によって建立されたもの(『関宮雑記』)と伝わっています。

その後、改修を重ね、文化5(1808)年に建設された衛士所であった建物を、神楽殿に名称・用途変更したもので、衛士所の建物として価値のあるものです。元禄時代らしい華やかな装飾と八角形の柱という特徴を持ちます。

|

| 指定年月 | 平成17年9月27日 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 所在地(指定地番) |

大分市佐賀関 |

早吸日女神社石鳥居(はやすひめじんじゃいしどりい)

| 分類 | 有形文化財(市指定) |

|

石鳥居は江戸時代初期まで遡るもので、柱は内転びですが、笠木・島木の反りも少なく、先端は直切りになっています。 柱上部には台輪を乗せるなど、この地方の特徴を表す貴重な鳥居です。

刻銘から寛永17(1640)年6月に肥後藩初代藩主細川忠利(ただとし)の寄進によるものと分かります。さらに、延享元(1744)年4月の『関關宮年中行事社家座席萬書附』によると額束は、肥後藩二代藩主細川光尚(みつなお)の筆によるものです。

|

| 指定年月 | 平成17年9月27日 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 所在地(指定地番) |

大分市佐賀関 |

佐賀関の守り神「早吸日女神社」 #オオイタレキシ旅

「関の権現(ごんげん)様」として親しまれている早吸日女神社は、戦国時代に大友義統(よしむね)が海路で京都に向かう際に立ち寄り祈願したお宮で、今なお海にまつわる神社として多くの信仰をあつめています。

現在の社殿の多くは江戸時代に再建されたもので、元禄10(1697)年に熊本藩主細川氏が建てた総門、宝暦13(1763)年に再建された三間社流造(さんげんしゃながれづくり)・檜皮葺(ひわだぶき)の本殿、そして社家が県指定有形文化財、石鳥居、加藤清正が建てた神楽殿などが市指定有形文化財となっています。

広い境内の中、目を引くのは海にまつわるものたちです。参道にはタコの置物が置かれ、拝殿の屋根には龍と波、龍宮城や浦島太郎まで登場する見事な造りとなっています。

5月のふじ祭では美しい藤の花が咲き、7月には「関の権現夏祭り」と、多くの参拝者でにぎわいます。

Point

境内のあちらこちらに見られるタコは、ご神体の神剣を海底深く護っていた大蛸に由来します。タコの絵を奉納して一定期間タコを食べずに願い事をすると成就すると言われる「蛸断ち祈願」を行っている全国でも珍しい神社です。

Access

所在地 : 大字佐賀関3329

移動時間 : JR大分駅から車で約60分

駐車場 : あり(無料)

関連リンク