更新日:2025年6月26日

ここから本文です。

キノコ、フグ等による自然毒食中毒の予防について

動物や植物がもともと保有している有毒成分や、食物連鎖を通して動物の体内に取り込まれた有毒成分による食中毒を自然毒食中毒といいます。

自然毒食中毒は、細菌性食中毒と比べると件数や患者数は多くないですが、キノコ毒やフグ毒のように致命率が高いものがあるので注意が必要です。

有毒植物による食中毒も例年発生しており、患者の約半数が60歳以上です。

間違いなく食用と判断できないものは「採らない」「食べない」「売らない」「人にあげない」の4原則を守ることが大切です。

リンク

- 自然毒のリスクプロファイル(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

- 有毒植物による食中毒に注意しましょう(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

- アジサイの喫食による食中毒について(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

1.キノコ類(植物性自然毒)

キノコ類による食中毒は、例年夏の終わりから秋にかけてに多発する傾向があります。

大分県内でのキノコによる食中毒の多くはツキヨタケによるものです。ツキヨタケはシイタケと間違えられやすいです。

リンク

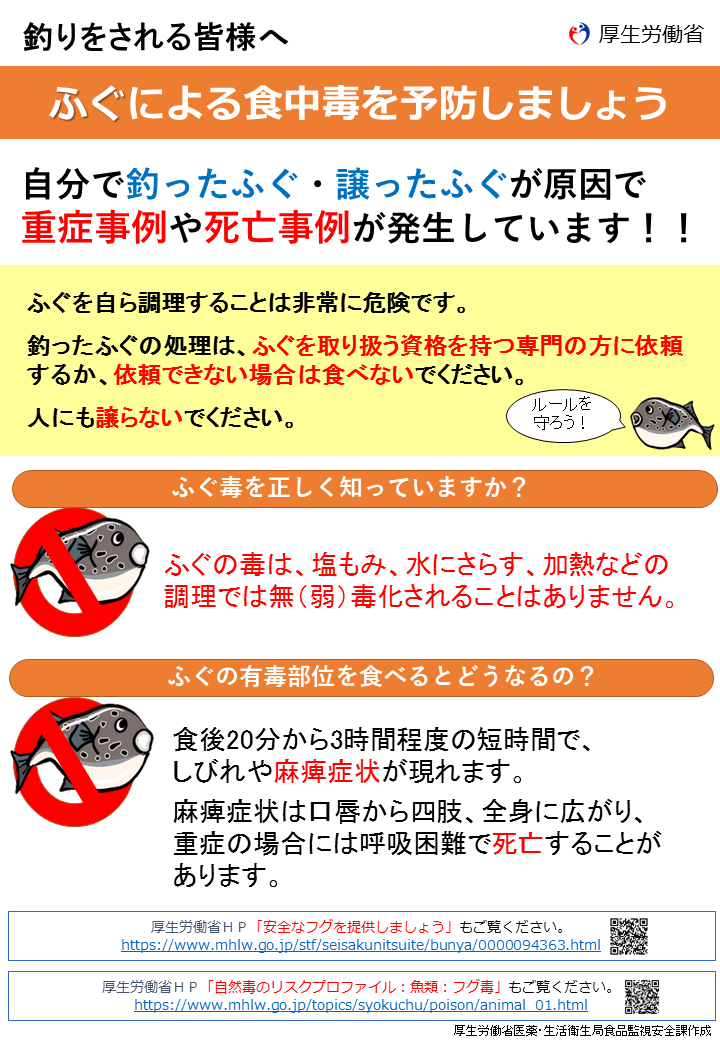

2.フグ(動物性自然毒)

フグには、テトロドトキシンという神経毒が含まれています。食べられる種類や部位は決められており、特に肝臓や卵巣は非常に危険なため、すべてのフグで食用禁止となっています。

自分で釣ったフグを調理して食べるのは極めて危険であり、最悪の場合死亡するおそれがありますので、絶対にしないでください。

※肝臓などの有毒部位が除去されていない未処理のフグを、一般消費者に販売や提供することは禁止されています。

万が一、店頭で未処理のフグを見かけた場合は決して購入、喫食せず、保健所までお知らせください。

フグの衛生確保について〔局長通知〕

別表1 処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類および部位

- 注1 本表は、有毒魚介類に関する検討委員会における検討結果に基づき作成したものであり、ここに掲載されていないフグであっても、今後、鑑別法および毒性が明らかになれば追加することもある。

- 2 本表は、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海および東シナ海で漁獲されるフグに適用する。ただし岩手県越喜来湾および釜石湾ならびに宮城県雄勝湾で漁獲されるコモンフグおよびヒガンフグについては適用しない。

- 3 〇は可食部位。

- 4 まれに、いわゆる両性フグといわれる雌雄同体のフグが見られることがあり、この場合の生殖巣はすべて有毒部位とする。

- 5 筋肉には骨を、皮にはヒレを含む。

- 6 フグは、トラフグとカラスの中間種のような個体が出現することがあるので、これらのフグについては、両種とも○の部位のみを可食部位とする。

リンク

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。