更新日:2025年8月1日

ここから本文です。

【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき

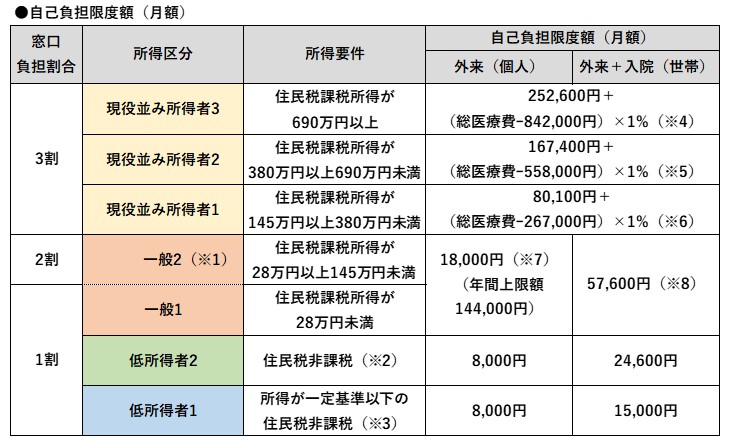

医療費の自己負担額には上限額があります

病気やケガなどで医療機関にかかり、手術や入院などの高額な医療費がかかる場合、自己負担額も高額になります。

毎月の自己負担額には世帯の所得区分によって上限額(自己負担限度額)が決められています。

(※1)一般2で医療費の窓口負担割合が2割負担となる方については、一カ月の外来受診の窓口負担増加額を抑える配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。詳しくは、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についてをご覧ください。

(※2)世帯全員が住民税非課税の方です(低所得者1の区分を除く)。

(※3)世帯全員が住民税非課税で、かつその世帯全員の各種所得が0円となる方(年金の所得は控除額を806,700円として計算)。

(※4)過去12カ月以内に限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。

(※5)過去12カ月以内に限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。

(※6)過去12カ月以内に限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

(※7)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が144,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。該当する方には、大分県後期高齢者医療広域連合から通知が送付されます。

(※8)過去12カ月以内に外来+入院(世帯)で限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

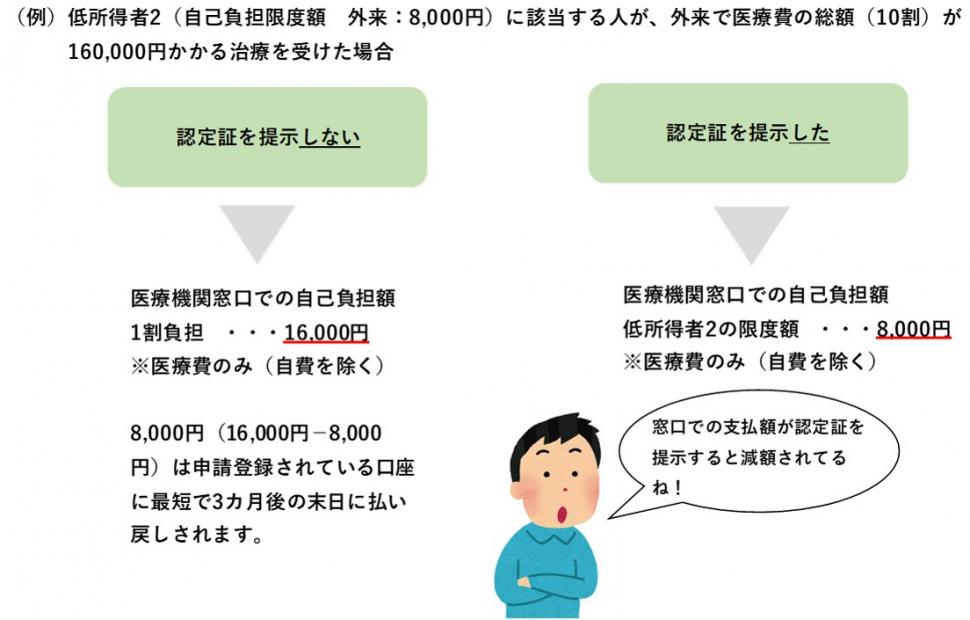

マイナ保険証の利用で窓口負担は自己負担限度額までになります

医療機関等で診療を受ける際、マイナ保険証を利用することで、自己負担額を限度額に抑えることができます。

登録方法等については、下記のページをご覧ください。

※マイナ保険証…保険証利用登録を行ったマイナンバーカード

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(別ウィンドウで開きます)

マイナ保険証をお持ちでない方等は、医療機関等で診療を受ける際、所得区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。

※所得区分が「一般1・2」「現役並み所得者3」の区分に該当する人は所得区分を記載した資格確認書の申請は不要です。

ご自身の自己負担限度額がわからない場合はお電話等でお問い合わせください。

※高額療養費の払い戻しについては、後期高齢者医療の高額療養費について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

資格確認書の申請方法について

市役所本庁舎1階9番窓口またはお近くの支所・連絡所の窓口にて申請可能です。市役所本庁舎で本人が申請された場合または代理人が委任状を持参した場合で必要要件・必要書類がそろっている場合に限り、資格確認書は即日交付が可能です。各支所・連絡所で申請された場合は、資格確認書は後日郵送となりますのでご注意ください。

市役所本庁舎1階9番窓口またはお近くの支所・連絡所の窓口にて申請可能です。市役所本庁舎で本人が申請された場合または代理人が委任状を持参した場合で必要要件・必要書類がそろっている場合に限り、資格確認書は即日交付が可能です。各支所・連絡所で申請された場合は、資格確認書は後日郵送となりますのでご注意ください。

申請に必要なものは以下のとおりです。

- 資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの

- 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

- 委任状(市役所本庁舎1階9番窓口で代理人が申請し、必要要件・必要書類がそろっており、窓口交付を希望する場合)

- 所得区分「低所得者2」の方が「低所得者2」もしくは「オ」の期間中に、「申請月を含む過去12カ月で91日以上入院(長期入院)」に該当する場合は、91日以上の入院日数が確認できる医療機関が発行する領収書または入院証明書。

※申請書には被保険者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。

※その他場合によっては必要となる書類がありますので下記注意事項をよくお読みください。

※申請書様式はこちらからダウンロードできます 大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウィンドウで開きます)

注意事項

- 同一世帯の世帯員に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分で判定ができないため、資格確認書の発行前に住民税の申告をしていただく必要があります。

- 1月2日以降に大分市に転入した人がいる世帯の人で、資格確認書が急いで必要な場合は、転入した人の「市民税額ならびに所得額証明書(前住所地発行)」が必要となります。(後期高齢者医療制度に加入していた人は、「負担区分等証明書(前広域連合発行)」でも可。)

- 資格確認書の有効期限は毎年7月31日までです。

- 各支所、連絡所で申請された場合は、資格確認書は後日郵送となります。

- 大分市役所本庁舎で申請された場合は、必要要件・必要書類がそろっている場合に限り、資格確認書は即日交付が可能です。

- 限度額適用を受けるには、支払い前に医療機関の窓口に提示することが必要です。

- 保険外の自己負担分(差額ベッド代、病衣代など)には適用されません。

- 自己負担限度額の所得区分が非課税世帯である「低所得者1・2」の人は、入院の際に所得区分を記載した資格確認書をお支払い前に医療機関に提示すると、食事代が減額されます(入院したときの食事代については、大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療給付について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。)ただし、入院時に所得区分を記載した資格確認書を事前に医療機関に提示(または交付申請)ができずに減額前の食事代を支払った場合は、やむを得ない場合に限り、現に支払った食事代と減額後の食事代の差額を申請により支給できます。

制度内容や、注意事項等について詳しい内容を確認したい場合は、申請前に必ずお電話にてお問い合わせください。