更新日:2024年7月12日

ここから本文です。

大規模盛土造成地についてのお知らせ

大規模盛土造成地とは

宅地を造成する場合、切土と盛土を組み合わせる手法が一般的です。盛土造成地には、谷埋め型盛土や腹付け型盛土があり、以下の要件を満たすものが大規模盛土造成地とされています。

谷埋め型大規模盛土造成地

盛土の面積が3,000平方メートル以上の盛土造成地。谷や沢を埋めたため、盛土内に水の侵入を受けやすく、経常的に盛土側面に谷部の斜面が存在することが多い特徴があります。

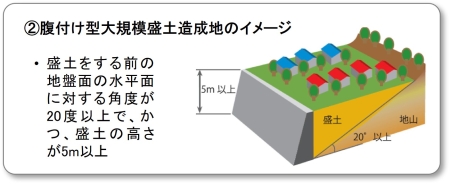

腹付け型大規模盛土造成地

盛土をする前に地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上の盛土造成地。傾斜地盤上の高さが高い特徴があります。

大規模盛土造成地の安全対策

平成16年の新潟県中越地震や平成23年の東北地方太平洋沖地震等では、谷や沢を埋めた盛土造成地または傾斜地盤上に腹付けした盛土造成地で活動崩落が発生し、多くの宅地被害が発生しました。また、近い将来、南海トラフ地震の発生も予想されることから、国は、造成された宅地等の安全性の確保を図るため、平成18年に宅地造成等規制法の改正を行いました。加えて、大規模盛土造成地への被害を防ぐため、宅地化耐震化推進事業が創設されました。

宅地耐震化推進事業(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)

宅地耐震化推進事業

宅地耐震化推進事業は、『変動予測調査』と『滑動崩落対策工事』の2つに分けられます。

変動予測調査

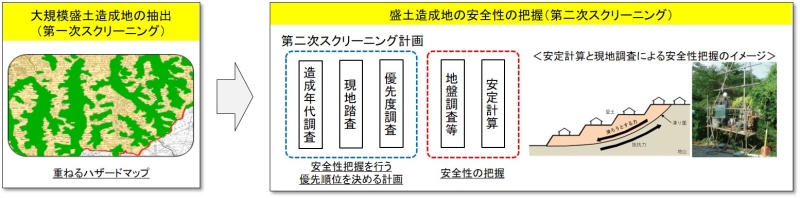

- 大分市に位置する大規模盛土造成地の抽出(第一次スクリーニング)を行います。

- 抽出された大規模盛土造成地について、造成年代や現地状況を参考に安全性を把握する優先度の設定を行い、安全性把握調査の計画(第二次スクリーニング計画)を策定します。

- 第二次スクリーニング計画に従って大規模盛土造成地の地盤調査と安定計算(第二次スクリーニング)を行い、大規模盛土造成地の安全性把握を行います。

大規模盛土造成地の変動予測調査(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)

第一次スクリーニング

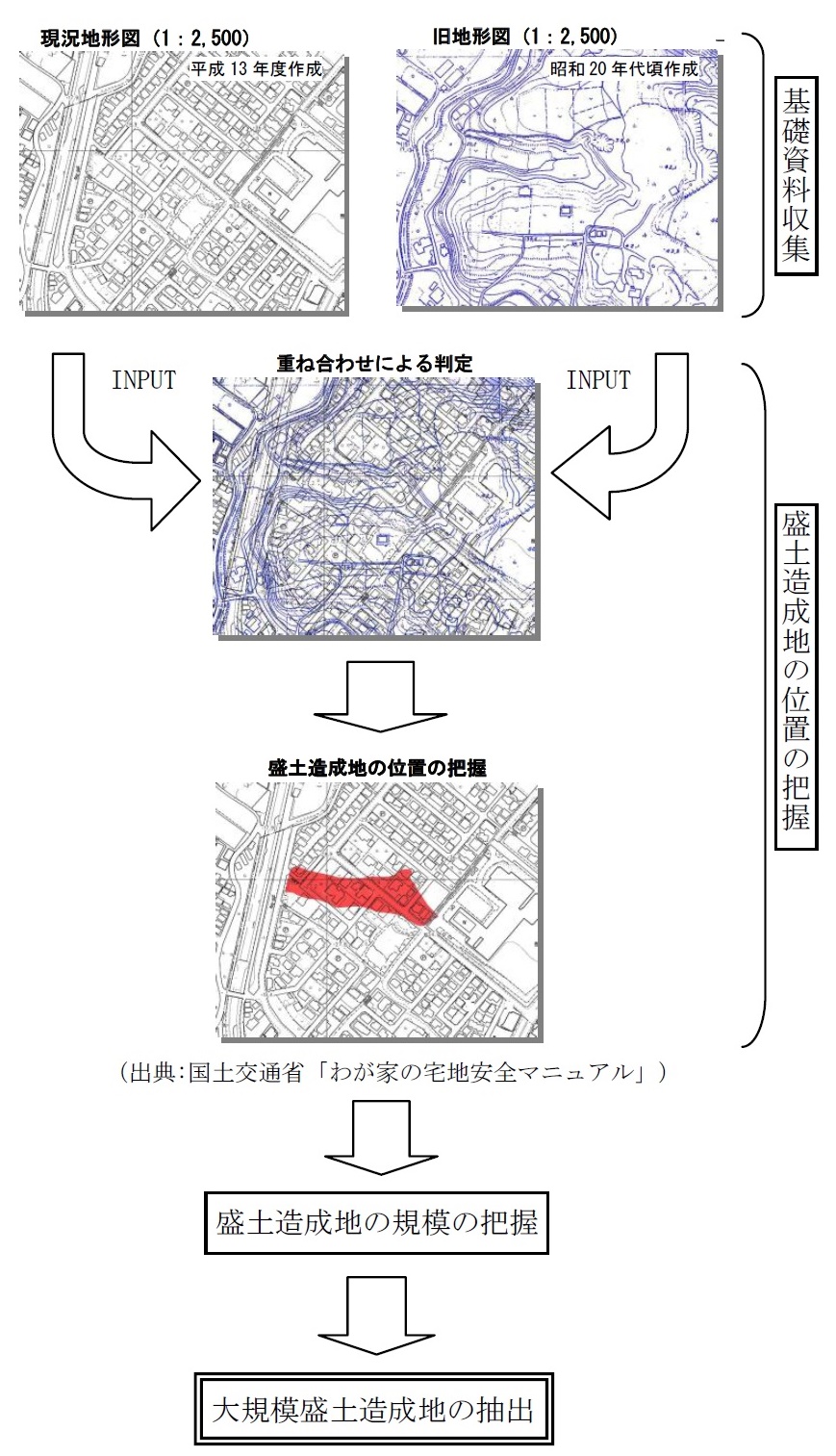

第一次スクリーニングでは、盛土造成地の位置と規模を調査し、大規模盛土造成地の抽出を行います。そして、その結果を『大規模盛土造成地マップ』としてまとめます。

作業フロー

- 盛土の造成前と造成後の地形図を収集

- これらの地形図を重ね合わせる

- 高低差を読み取り、盛土造成地の位置を把握

- 高低差および面積を確認し、盛土造成地の規模を把握

- 谷埋め型盛土または腹付け型盛土に該当する大規模盛土造成地を抽出

- 『大規模盛土造成地マップ』としてまとめる。

※大規模盛土造成地は、危険性を示すものではありません。

※上記フローにもあるとおり、抽出では盛土造成地の規模のみを基準としており、危険性を示したものではありません。

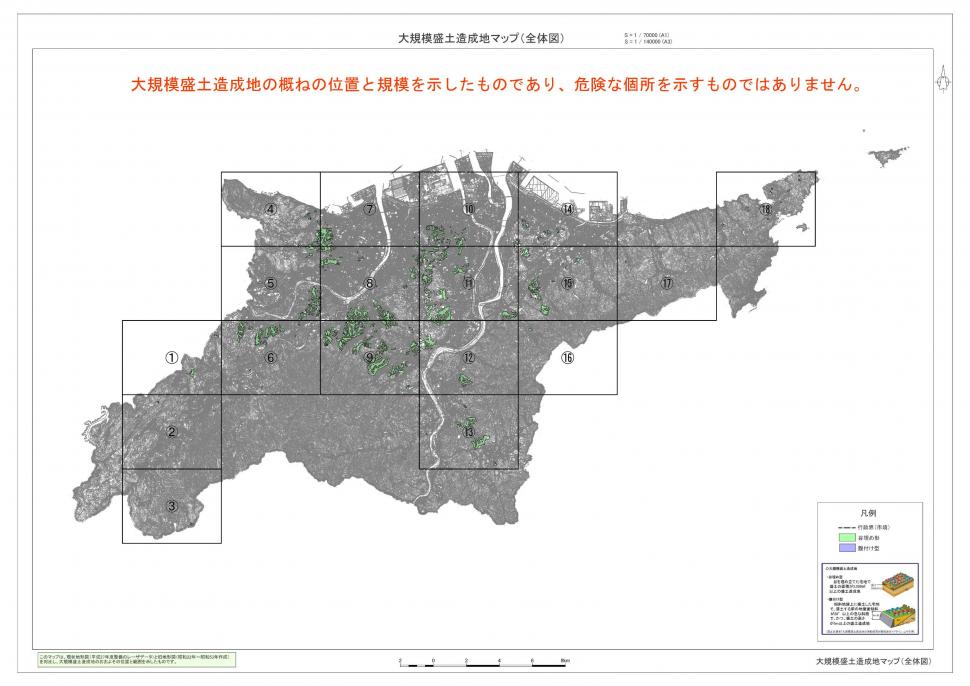

第一次スクリーニングの調査結果(大規模盛土造成地マップ)

第一次スクリーニングの調査結果を『大規模盛土造成地マップ』として公表しています。なお、大規模盛土造成地マップは、地形図の重ね合わせによって抽出された一定規模以上の大規模な盛土造成地をまとめたものにすぎず、危険性を示すものではありません。

第二次スクリーニング計画

第二次スクリーニング計画は、計画的に大規模盛土造成地の安全性把握調査を進めるために作成します。造成年代や現地状況を調査し、『大規模盛土造成地の滑動崩落対策ガイドライン及び同解説』や『「早期に第二次スクリーニングを実施すべき盛土の考え方」の解説』に従って安全性把握調査を進める優先順位を設定します。

優先度の評価項目

- 盛土および擁壁の形状と構造

- 宅地地盤・擁壁・のり面の変状の有無

- 地下水の有無

- 盛土下の不安定な土層の有無

- 造成年代

大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説について(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)

「早期に第二次スクリーニングを実施すべき盛土の考え方」の解説(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)

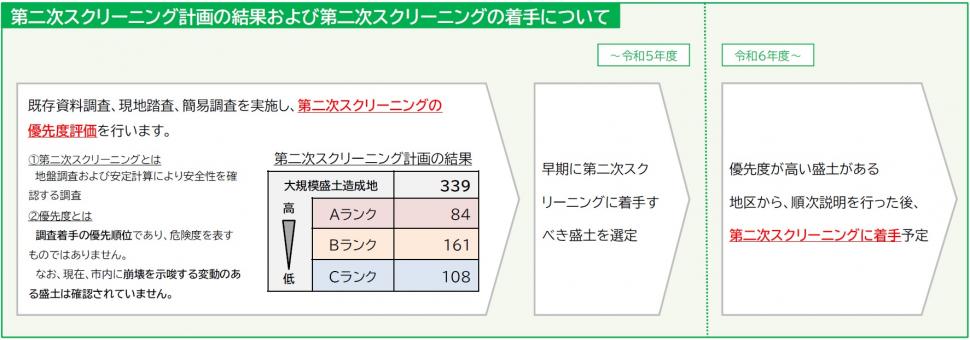

第二次スクリーニング計画の策定

令和4年度までに第二次スクリーニング計画を作成し、大規模盛土造成地の安全性把握調査を行う優先度評価を行いました。また、令和5年度には、一部の大規模盛土造成地を対象に簡易地盤調査を行い、今後の方針(『第二次スクリーニング』または『経過観察』)の判定を行いました。

大規模盛土造成地の経過観察マニュアルについて(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)

第二次スクリーニング

第二次スクリーニングは、地盤調査と安定計算により大規模盛土造成地の安全性を把握することを目的としています。調査ボーリングにより盛土内部の調査を行った後、安定計算を実施して盛土造成地の安全性を確認します。

令和5度までに大分市内339箇所の大規模盛土造成地について第二次スクリーニングに着手する優先度を評価し、A・B・Cの3段階でランク設定を行いました。

今後は、優先度の高いAランクの大規模盛土造成地から優先して該当地区へ説明を行い、第二次スクリーニングに着手する予定です。

社会資本総合整備計画

宅地耐震化推進事業は、国の補助事業です。社会資本整備総合交付金交付要綱(令和4年11月30日改正)第10第1項に定めるところにより、社会資本総合整備計画を公表しています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。