ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 歴史 > 府内城 > 府内城

更新日:2026年1月6日

ここから本文です。

府内城

「城は町の東北の海の方にあり。頗る大なり。天守あり。

城の入口三所あり。町も頗るひろし。万の売り物備れり。」

貝原益軒『豊国紀行』から

概説

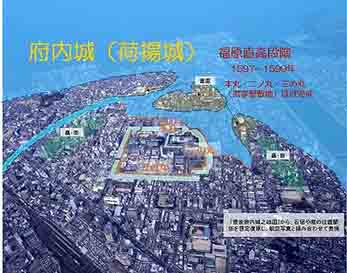

大分市荷揚町に所在する「府内城」(荷揚城)は、府内藩主の居館および武家屋敷により構成された、近世城郭の特徴を色濃く残す城です。大分川と住吉川に挟まれ、かつて海辺に面していました。

府内城は、大友氏が国を去った後、豊後を治めていた早川氏に続き、府内に入った福原直高により築城が行われ、その後竹中重利により、現在の府内城の形が出来ました。府内城下町も同じ時期に形成され、今の大分市街地のおおよその形はこの頃に造られました。

城郭としての特徴は、北方を海に、東方に大分川河口が面した、高低差が殆ど無い平坦な城にあります。また、大きく三つの郭と四重の堀からなっていました。明治末頃、三之丸外側と二之丸内側の堀は埋め立てられ、現在では、二之丸と三之丸を区切る堀が残っています。かつては、四層の天守を持ち、20の櫓と7つの門、3箇所の廊下橋が築かれていましたが、戦災などにより失われてしまいました。現存する「宗門櫓(しゅうもんやぐら)」と「人質櫓(ひとじちやぐら)」は、県指定文化財となっており、江戸時代の意匠を今に伝える貴重な文化財といえます。また、堀や塀、石垣も県指定となっており、それ以外の部分も市指定の史跡として保護され、大分市民の憩いの場となっています。

築城~城下町形成まで

府内城の築城は、大きく二つの築城段階があり、福原直高と竹中重利の段階に分かれます。福原直高は、慶長4年(1599)に府内城の本丸、二之丸(三重櫓)、三之丸(家臣屋敷)まで造っていました。また、天守は入城できましたが、完成していなかったと思われます。やがて、慶長六年(1601)に府内に入った竹中重利は、府内城の修増築と城下町の建設を始めます。防備を固めるため、石垣を築いたほか、天守、櫓、武家屋敷が、慶長七年(1602)に完成します。その後、城下町建設に取り掛かり、慶長13年(1608)に、商船の出入りの為に港「京泊(きょうどまり)」を設けるなどを行い、城下町を整備しました。

1.福原直高段階

慶長二年(1597)に福原直高は豊臣秀吉の命により、「要害」としての城を築くため、府内を見て廻り、「荷落(におろし)」と呼ばれていた河畔を築城地に定め、城造りに掛かります。

直高は、国元にいるときは築城工事を監督し、木材を領内の大分郡だけでなく、土佐国にまで求めたり、また他国の商船に領内(高崎など)の石材を運ばせていました。

朝鮮出兵などで、築城の中断がありましたが、約二年の歳月を経て、慶長四年(1599)に本丸に続き、二之丸と三之丸が完成しました。直高は「荷落」の地名を嫌い、「荷揚(にあげ)城」と名づけました。また、新年の祝賀をお城で執り行ったと言われています。

2.竹中重利段階

慶長七年(1602)から、竹中重利は、家康の許可を得て、四層の天守と諸櫓・門・武家屋敷・北西砦(山里丸)を造りました。その際、石垣の築造に、加藤清正の石工を、大坂や伏見から大工や瓦師を招くなど、当時の城造りの先端技術を導入しました。

城下町は、南北九町、東西十町の碁盤の目状に区画され、町の北西側には京泊と呼ばれる船着場が造られ、水上交通や物資の輸送を担っていたと思われます。

府内城の堀

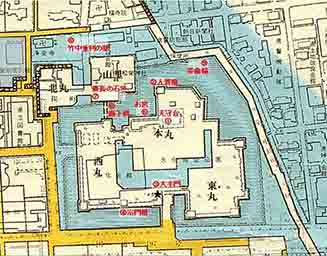

府内城配置図-「正保城絵図」を基に現在の市街地の地図に府内城を復元想定した図

1.天守台

慶長7年(1602)に、四層櫓の天守が築かれていましたが、寛保3年(1743)の大火により焼失しました。以降再建されることなく、現在に至っており、現在の「府内城址」と呼ばれている部分は、本丸の内堀を埋め立て、西之丸城壁を壊して通用路が造られたものです。

2.人質櫓

寛保3年(1743)の大火により、天守をはじめ城内の多くの建物が焼失しました。その後も明和6年(1769)の大地震、安政元年(1854)の大地震、昭和20年(1945)の空襲により、損壊した建物が多くありますが、再建されたものは少なく、江戸時代の建物は人質櫓と宗門櫓のみとなっています。現在の人質櫓は、文久元年(1861)に再建されたものです。

3.大手門

府内城の玄関口であるため大手門と呼ばれていますが、正確には「多聞櫓門(たもんやぐらもん)」という名称になります。昭和20年(1945)の空襲により焼失し、現在の建物は昭和41年(1966)に復原建築されたものです。

4.宗門櫓

人質櫓とともに現存する江戸時代の建物になります。現在の建物は安政6年(1859)に再建されたものですが、当初の建物の規模・工法を引き継いでの修理であったと考えられています。城の外から見ると平櫓に見えますが、城内からは二重に見える建物で、平地に石垣を積んで築城する際、櫓の部分に櫓台を設けていないため、このような地階を付けています。

5.お宮祠

天守台の西側の下にある祠で、福寿院が毎年3月に「お宮さん供養祭」を行っています。江戸時代には「御天守下弁天祭礼」を執り行っていた場所とみられます。水が出て難航する府内城の工事を完成させるため、弁財天の木像を抱いて人柱になったという孝行娘がお宮で、府内藩のお殿様がこの場所に弁天祠を建て、命日の旧暦3月18日に舟でお参りをしたと伝えられています。

6.廊下橋

かつて茶の湯や能、月見など諸芸能の営まれた山里丸と西の丸を結ぶ渡り廊下。大分市発足30周年記念事業である府内城再発見事業により、平成7年度に復元しました。古絵図に描かれていた、大手門の廊下橋の意匠を元にしています。

7.慶長の石垣

廊下橋復元に伴う発掘調査によって確認された、築城当時の石垣。

8.竹中重利の墓

慶長6年(1601)府内に入部した、府内城主竹中重利の墓。重利は、建築中であった府内城を完成させ、府内城下町を建設した人物であり、府内藩の基盤が形成されたと言えます。

9.帯曲輪

元来直接河口に面していた本丸を囲うように、北方の砂州中島を基点とし東北から東にかけて人工の土手です。

★「日本百名城」スタンプ

「日本100名城スタンプ」は大手門下に設置しています (24時間押印可能)。

府内城の各所

府内城は、昭和41年(1966)に「城址公園」として整備され、市民の憩いの場となっています。

また、3月下旬から4月上旬には、桜が咲き誇り、多くの方々が見物に来られます。

宗門櫓(城内から)

人質櫓(北西から)

天守台(城外から臨む)

大手門(南から)

廊下橋(西から)

帯曲輪(北から)

府内城の概要

所在地:大分市荷揚町

城の形状:平城

主な築城年:1597年(慶長2)・1601年(慶長6)・1602年(慶長7)・1638年(寛永15)

築城者:福原直高・竹中重利

主な遺構:宗門櫓・人質櫓・石垣・堀・天守台

指定区分:大分県指定史跡・大分市指定史跡

見学について:いつでも見学可能、見学時間 40~60分目安(現地にあるウオーキングマップを使って見学した場合)

アクセス:【大分駅から】徒歩で約15分、車で約5分

【高速道路から】東九州自動車道大分ICから車で約20分

パンフレットダウンロード(府内城ウオーキングマップ)

府内城ウオーキングマップは以下の画像よりダウンロードください。

【府内城ウオーキングマップ 表面】

(PDF:7,947KB)(別ウィンドウで開きます)

(PDF:7,947KB)(別ウィンドウで開きます)【府内城ウオーキングマップ 裏面】

関連情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

(PDF:9,507KB)(別ウィンドウで開きます)

(PDF:9,507KB)(別ウィンドウで開きます)