更新日:2024年6月27日

ここから本文です。

地域共生社会の実現に向けた取り組みについて

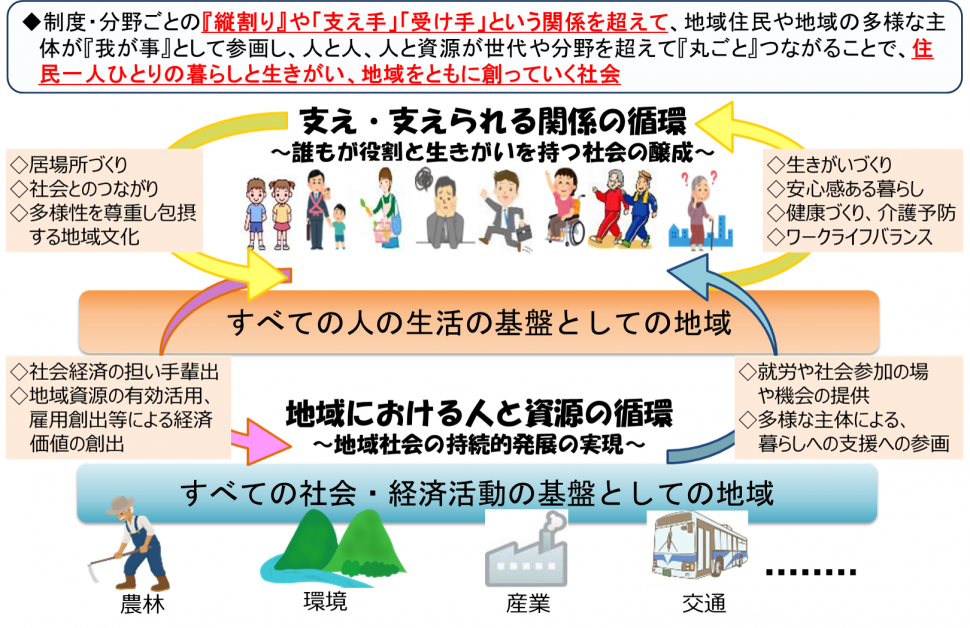

大分市では、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを進めています。

地域共生社会とは

地域共生社会とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

包括的な支援体制とは

包括的な支援体制とは、地域共生社会の実現のため、地域住民や支援関係機関等が、地域福祉推進の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に役立つ支援が包括的に提供される体制のことです。

社会福祉法に基づき、市町村の努力義務となっています。

重層的支援体制整備事業とは

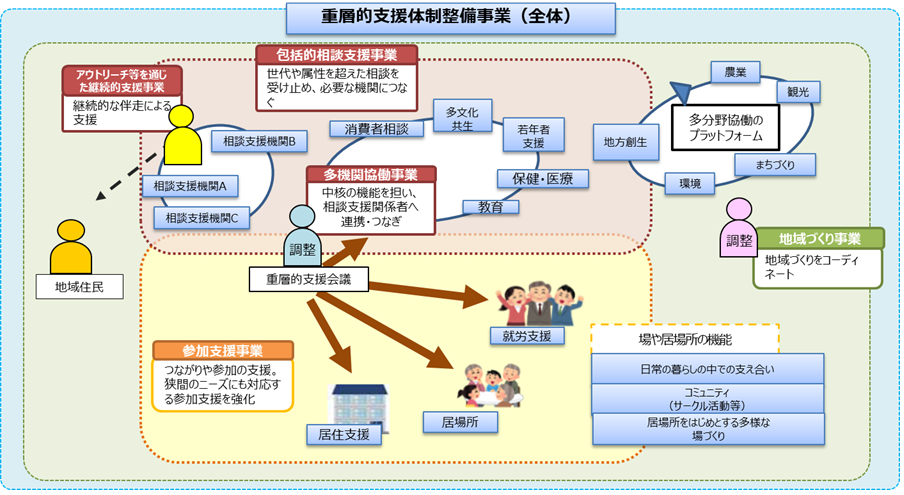

重層的支援体制整備事業とは、令和3年4月の社会福祉法改正により創設された、包括的な支援体制構築に向けた具体的な事業であり、市町村の任意事業です。

大分市では、令和6年度から重層的支援体制整備事業を実施しています。

重層的支援体制整備事業の概要

重層的支援体制整備事業は、既存の高齢、障がい、子ども、生活困窮といった各分野の相談支援等の取り組みを活かしつつ、複雑化かつ複合化した地域生活課題に対応するため、分野を超えた支援関係機関と地域住民等との連携・協働の下で、「包括的な相談支援(包括的相談支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、多機関協働事業)」「参加支援(参加支援事業)」「地域づくりに向けた支援(地域づくり事業)」を一体的に実施する重層的で包括的な支援体制を構築するものです。

1.包括的相談支援事業

|

2.アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

|

3.多機関協働事業

|

4.参加支援事業

|

5.地域づくり事業

|

重層的支援体制整備事業実施計画

「重層的支援体制整備事業」を適切かつ効果的に実施するため、社会福祉法の規定に基づき、「重層的支援体制整備事業実施計画」を大分市地域福祉計画に内包し、令和6年3月に策定しました。

重層的支援体制整備事業実施計画(地域福祉計画からの抜粋)(PDF:750KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。