更新日:2024年6月4日

ここから本文です。

令和6年度分の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。

対象者

令和6年度分の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税義務者(子ども・特別障がい者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下))

※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

- 市民税・県民税が非課税

- 納税義務者本人が均等割・森林環境税(国税)のみ課税

算出方法について

納税義務者の個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。

- 本人:1万円

- 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円

例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

1万円(本人)+3人×1万円=4万円

※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

※控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。(均等割額への減税の適用はできません。)

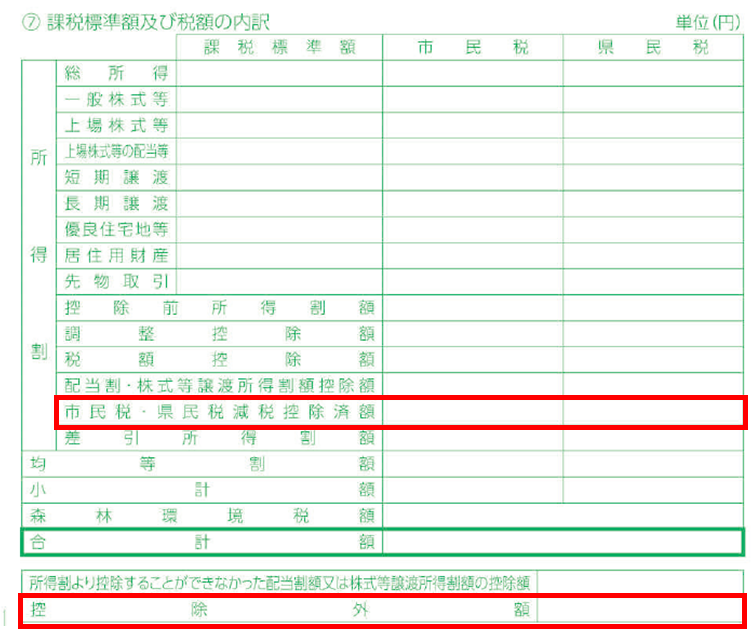

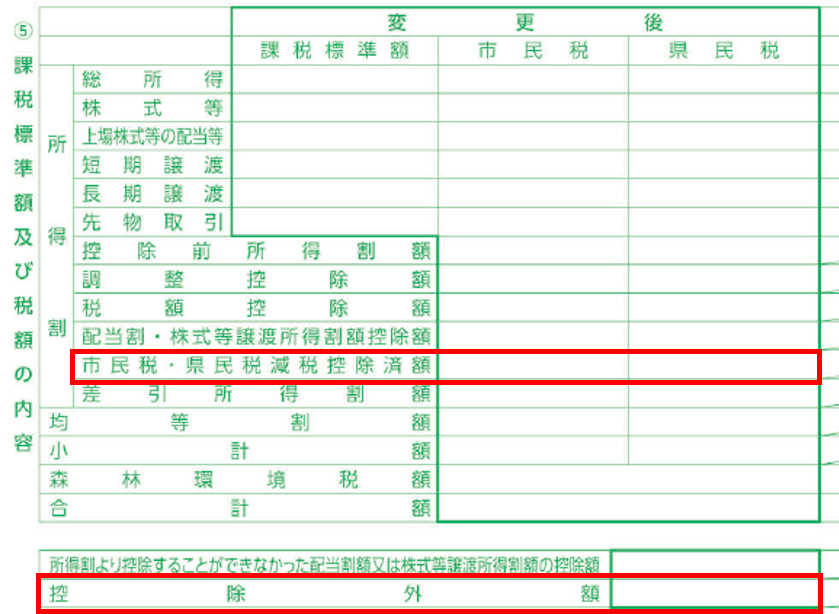

※定額減税を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額を「控除外額」として記載します。

定額減税の記載について

定額減税額は個人市民税・県民税の各種通知書で確認することができます。

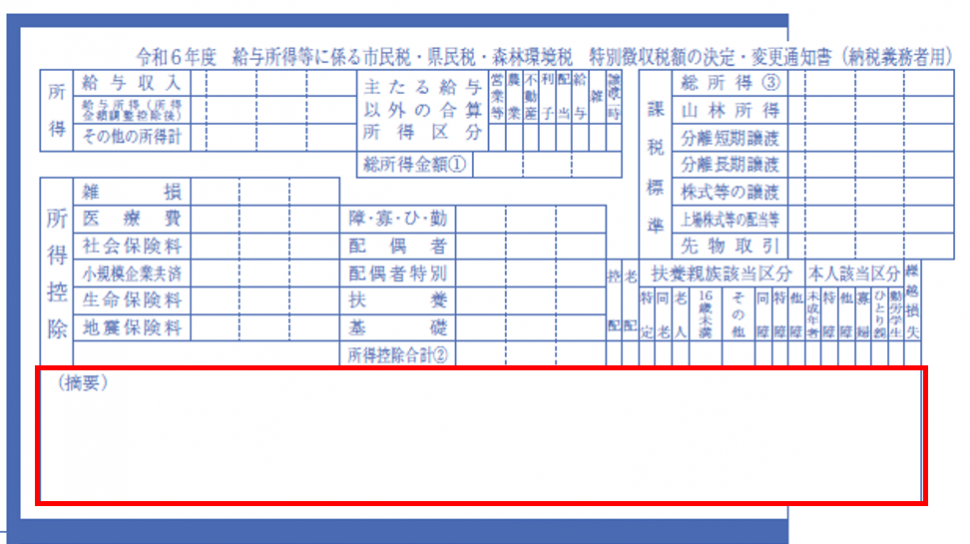

特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃勤務先より配布予定)

納税義務者用の摘要欄に記載されます。

普通徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)

市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書

市民税・県民税・森林環境税納税(変更)通知書

定額減税の実施方法

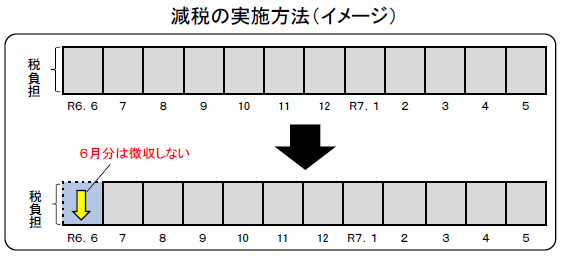

特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない納税義務者は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。

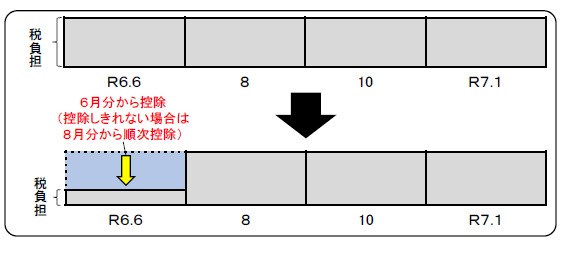

普通徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から、順次控除されます。

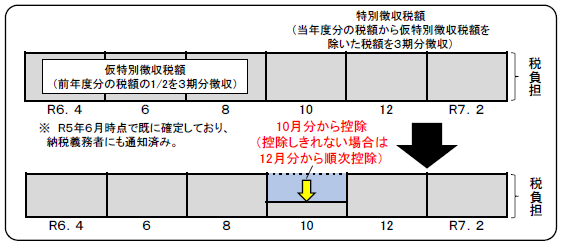

年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

注意事項

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

令和6年度個人市民税・県民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。

詳細は、決まり次第給付金事務局よりホームページ等でお知らせいたします。

給付金コールセンター

電話番号:097-529-5902

受付時間:平日 午前9時~午後5時

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市民税・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象にはなりませんが、令和7年度の個人市民税・県民税の所得割額から1万円が減税されます。

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額

- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

関連リンク

国税庁ホームページ 定額減税特設サイト(別ウィンドウで開きます)

総務省ホームページ 個人住民税における定額減税について(別ウィンドウで開きます)