ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 歴史 > 大友氏遺跡 > 掘り出せ大分!~大友氏遺跡・中世大友府内町跡発掘記~ 8月分

更新日:2026年2月5日

ここから本文です。

掘り出せ大分!~大友氏遺跡・中世大友府内町跡発掘記~ 8月分

こんにちは!文化財課では現在、中世の大分を治めた大友氏の本拠地である中世大友府内町跡や、大友宗麟とその息子義統の館である大友氏館跡の発掘調査を行っています。今回、大分市の魅力の一つである大友氏の遺跡の発掘の様子について8月末までレポートをしたいと思います。

8月24日(水曜日)晴れ【最終日】

こんにちは。昨日お伝えした通り発掘記も今回が最終回です。

最後におそらく皆さんが一番目にしたことがあると思われる土器を取り上げたいと思います。

釉をかけない素焼きのお皿をかわらけといいます。当時の祭事や宴会などで使われる食器で、中世の大きな遺跡からは大量に出土します。

釉をかけない素焼きのお皿をかわらけといいます。当時の祭事や宴会などで使われる食器で、中世の大きな遺跡からは大量に出土します。

現代でも植木鉢などに素焼きのものもありますが、当時は素焼きのかわらけが一般的でした。

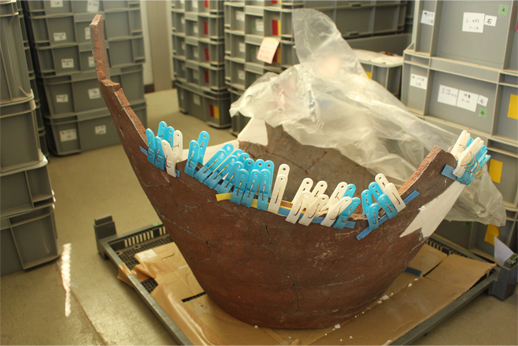

現在の岡山県で作られた備前焼と呼ばれる陶器の大甕です。当時は水道などがないので生活用に使う水を貯めた水がめに使われたのでしょうか。

現在の岡山県で作られた備前焼と呼ばれる陶器の大甕です。当時は水道などがないので生活用に使う水を貯めた水がめに使われたのでしょうか。

陶器には粘土を整形し、釉をかけて焼いたものと、焼締という釉をかけずに焼くものがあります。

陶器の中でも三彩釉を使ったものです。

陶器の中でも三彩釉を使ったものです。

特に中国南部でつくられたものを華南三彩といいます。全国の戦国武将の遺跡でも僅かに数点出土する例がほとんどですが、大友氏の遺跡では多種多様の華南三彩が数多く出土しています。戦国時代の大分人の好みに合っていたのかもしれません。

こちらも陶器です。形からどのようなものかお分かりになりますか?

こちらも陶器です。形からどのようなものかお分かりになりますか?

お酒を飲むのに使う徳利に似ていますが、把手のようなものがついていたようでもあり、花瓶として使われていたのかもしれません。

こちらは朝鮮半島で作られた陶器です。

こちらは朝鮮半島で作られた陶器です。

上のものと比べるとまったく色が違いますね。

釉によってまったく異なる色を出すことができるのが陶器の特徴です。

これは8月9日に掲載をした写真です。

これは8月9日に掲載をした写真です。

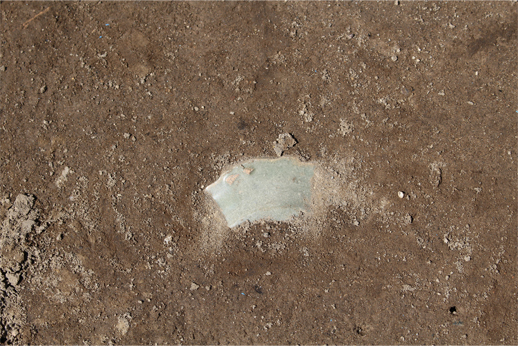

陶磁器の磁器に分類される、中国の明の時代に作られた青磁の碗です。

磁器は陶器とともに今でも多く使われている種類の土器なので、なじみも深いのではないかと思います。

以上で終わりです。

発掘現場の生の様子を見ていただきましたがいかがだったでしょうか。

もし身近な文化財など、知りたいこと、気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。

それでは、約1カ月間ありがとうございました。

8月23日(火曜日)晴れ

こんにちは。

台風の影響か、風が吹いており現場は涼しくなっています。

大分市上野にある上野遺跡群では本格的に調査が始まりました。30センチメートルほど機械で掘ったところからスタートです。ここから掘り進めていきます。

大分市上野にある上野遺跡群では本格的に調査が始まりました。30センチメートルほど機械で掘ったところからスタートです。ここから掘り進めていきます。

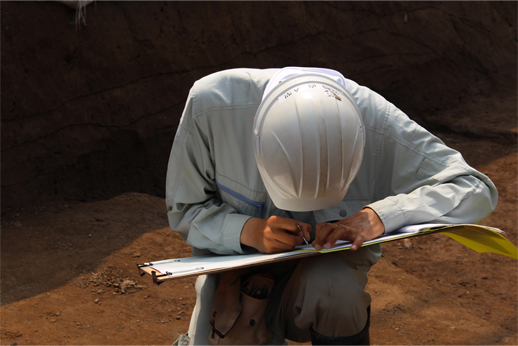

こちらでは測量をしています。

こちらでは測量をしています。

正確に計測をするためには右側の人がポールをまっすぐ立てなくてはならず、経験が必要です。

中世大友府内町跡です。

中世大友府内町跡です。

定点写真を比べていくと少しずつ変化をしているのがお分かりになりますでしょうか。

人力で更に深く掘り進めています。

人力で更に深く掘り進めています。

土の量がすごいですね。

さて、1カ月にわたり続けてきた発掘記も明日で最終回です。

明日は出土したさまざまな器をとりあげてみたいと思います。

それでは。

8月22日(月曜日)晴れ

こんにちは。8月も下旬に入りましたね。

昼間はまだまだ暑いですが、朝夕少し涼しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

中世大友府内町跡の現場です。

中世大友府内町跡の現場です。

壁面に石がたくさん見えますが、どのような遺構なのでしょうか。

大友氏館跡を南東方向から撮影しています。

大友氏館跡を南東方向から撮影しています。

ブルーシートがほとんどはがされ、池の様子がよくわかります。この広大な範囲が館の跡です。当時の大友氏の繁栄を思い起こさせますね。

池の遺構を眺める職員です。

この池跡がどのような形で整備されていくのか、将来の姿に想いを馳せているのでしょうか。

そして新たな現場が始まりました。

そして新たな現場が始まりました。

上野遺跡群という弥生時代などの遺跡がある場所です。建物を建てる前の確認調査です。現在は機械で表土を除去したところで、これから本格的に調査が始まります。

昼間はまだまだ暑いです。体調を崩さず夏を乗り切りましょう。

それではまた。

8月18日(木曜日)晴れ

雨が降って涼しくなると思ったらまったくその気配もなく、まだまだ暑いですね。

とはいえ、通勤中にかく汗の量が少なくなっており、朝夕はほんの少しだけ涼しくなっているのかなと思います。

中世大友府内町跡です。

中世大友府内町跡です。

8月8日の3枚目の写真のところでお伝えした場所の少し離れたところで見つかったもう一つの甕です。ちょうど縦で真っ二つになっているのがお分かり頂けると思います。ただ、底部は残っています。

どのように使われていたかはこの土を化学分析にかけて判明させます。

こちらは大友氏館跡です。

庭園にあるU字状の景石です。

庭園にあるU字状の景石です。

珍しい形なので庭園において観賞をしたのでしょうか。

庭園の西側です。

庭園の西側です。

次に掲載する東側の写真と比べてただけるとわかりますが、西側は景石が少ない傾向があります。

こちらは東側です。景石の数の違いは一目瞭然ですね。庭園の西と東で雰囲気を変え、見る場所によって景色を変えることで、より楽しめるようにしたと考えられます。

こちらは東側です。景石の数の違いは一目瞭然ですね。庭園の西と東で雰囲気を変え、見る場所によって景色を変えることで、より楽しめるようにしたと考えられます。

中世大友府内町跡で使っているシートです。

中世大友府内町跡で使っているシートです。

日光を遮断しながら空気を通すので、すごく涼しく感じられます。

冒頭で朝夕は涼しくなってきた感があると言いましたが、日中はまだまだ暑いです。

残暑厳しい中ですがどうぞご自愛ください。

明日はお休みします。

8月16日(火曜日)曇りときどき雨

久しぶりの雨ですね。

これで秋へむかって涼しくなっていくでしょうか。

今日は有識者の先生方をお招きしての遺跡の調査検討会議がありました。今の発掘調査状態をお伝えし、今後どのように調査を進めていくかの指導をいただきました。

今日は有識者の先生方をお招きしての遺跡の調査検討会議がありました。今の発掘調査状態をお伝えし、今後どのように調査を進めていくかの指導をいただきました。

実際に現地を見ていただいています。

実際に現地を見ていただいています。

中世大友府内町跡の現場です。

中世大友府内町跡の現場です。

人の背丈と比べてみてください。1メートル50センチ近い深さとなっています。作業員さんは壁面をきれいにしています。

大友氏館跡の遠景です。柱穴があったり石が露出していたり、発掘現場の雰囲気を感じていただけるでしょうか。この写真でも入りきれない広い範囲が史跡地に指定されています。

大友氏館跡の遠景です。柱穴があったり石が露出していたり、発掘現場の雰囲気を感じていただけるでしょうか。この写真でも入りきれない広い範囲が史跡地に指定されています。

指導を受けて調査も進んでいきます。

明日はお休みします。

8月15日(月曜日)晴れ

こんにちは。今日は雨予報が出ており、約1カ月ぶりの雨になりそうです。

ただ、現場に行った時には快晴。雨が降るとは信じられません。まだまだ残暑が続いています。さっそく写真をご覧ください。

発掘をしながら遺跡を順次図面や写真き記録していきます。細かい作業のため、作業員さんも真剣です。

発掘をしながら遺跡を順次図面や写真き記録していきます。細かい作業のため、作業員さんも真剣です。

こちらでは地層を検出しやすくするために水をまいています。表に出た土は乾いてしまい色の違いが分からなくなってしまうため、水で濡らして判断します。

こちらでは地層を検出しやすくするために水をまいています。表に出た土は乾いてしまい色の違いが分からなくなってしまうため、水で濡らして判断します。

正確な記録を残すための工夫ですね。

当時の井戸と思われます。

当時の井戸と思われます。

水が湧く地点までかなり深くまで掘っています。

ここまで掘るのはかなり大変だったと思いますし、降りるのも怖いです。

大友氏館跡です。大きな石が見えますが、これは当時の庭園に使われていたものです。専門家によると、大分川の中流域から運ばれてきたものとのことです。どのくらいの重さがあるのでしょうか。

大友氏館跡です。大きな石が見えますが、これは当時の庭園に使われていたものです。専門家によると、大分川の中流域から運ばれてきたものとのことです。どのくらいの重さがあるのでしょうか。

遺跡のすぐ隣は線路です。

遺跡のすぐ隣は線路です。

庭園が復元されたら電車からはどのように見えるのでしょうか。大友氏館跡は駅から徒歩10分ほどの距離にあります。宮崎方面から大分に電車でおいでになる際は一度車窓からご覧になってみてください。

明日は有識者の先生方がおいでになり、現場をご覧になります。

どのようなお話になるのでしょうか。

また次回。

8月12日(金曜日)晴れ

こんにちは。暑さの盛りですが、現場は進んでおります。

中世大友府内町跡の現場です。かなり深くなっています。これは一体どのような遺構なのでしょうか。深くなっているトレンチの壁面に大きな石が目立ちますね。

中世大友府内町跡の現場です。かなり深くなっています。これは一体どのような遺構なのでしょうか。深くなっているトレンチの壁面に大きな石が目立ちますね。

地面を掘ると、当然大量の土が出ます。それをバケツリレーのように人力で運んでいきます。これだけの面積を掘るのですから、大量の土が出たでしょう。いったいどのくらいの量になったのでしょうか。

地面を掘ると、当然大量の土が出ます。それをバケツリレーのように人力で運んでいきます。これだけの面積を掘るのですから、大量の土が出たでしょう。いったいどのくらいの量になったのでしょうか。

そしてその土を運ぶための強い味方。これで500キログラムまでのものを運ぶことが出来ます。すごいですね。エンジンがついていて、土捨て場まで手押しで運びます。

そしてその土を運ぶための強い味方。これで500キログラムまでのものを運ぶことが出来ます。すごいですね。エンジンがついていて、土捨て場まで手押しで運びます。

こちらも現場の強い味方。測量機器です。

こちらも現場の強い味方。測量機器です。

トータルステーションという機器で、距離と角度を同時に観測することができます。

作業員さんにはこれが一番の味方かもしれません。

作業員さんにはこれが一番の味方かもしれません。

工場などでよく使われるものでかなりの風量があります。

シートを除去し、庭園の池も見えています。

シートを除去し、庭園の池も見えています。

当時大友宗麟も眺めたと考えられる池。

文化財課ではこの庭園を再現すべく検討を進めています。

少し毛色を変えて、現場で働く機械について3枚ほど写真を掲載してみました。

全国には土をすべて人力で運んでいる場所もありますが、機械はすごく便利ですね。

ではまた。

8月10日(水曜日)晴れ

こんにちは。

夏休みということで大分市の各地でさまざまなイベントが開かれています。

大友氏遺跡体験学習館でも子ども向けの歴史体験講座が開催されました。

多くの方にきていただきました。

多くの方にきていただきました。

まず大友宗麟についてのミニ講座のあと、風鈴づくり体験を行いました。

(※講座はすでに満員になっており、現在受付は行っておりません。)

素焼きの風鈴に思い思いの絵を描いたり彩色を施しました。現在はニスを乾かしています。

素焼きの風鈴に思い思いの絵を描いたり彩色を施しました。現在はニスを乾かしています。

素焼きの風鈴は素朴な音がします。

完成です。

完成です。

上手にできました。

「楽しかった」との言葉をいただきました。大友宗麟に興味を持ってもらえたでしょうか。ぜひまた体験学習館へ足を運んでくれたら嬉しいです。

さて、素焼きと言えばかわらけですね。

さて、素焼きと言えばかわらけですね。

大友氏館跡からはかわらけの土器片が出土ています。

かわらけは中世に多く使われた素焼きの皿で、大量に出土します。中世大友府内町跡の現場で発見された土器だまりのようにまとまって出土することもあります。

大友氏館跡の調査が進んでいます。

大友氏館跡の調査が進んでいます。

石組みの中の土を除去していたら大きな石が出てきており、これ以上掘れません。

石を取り除かなければ。

作業員さんみんなの力を合わせて取り除きます。

作業員さんみんなの力を合わせて取り除きます。

もっこのようなものを作り、それに石を入れて持ち上げています。

無事取り除くことが出来ました。

無事取り除くことが出来ました。

かなり重そうです。

いかがだったでしょうか。

外は夏真っ盛りですが、夏風邪という言葉もあります。

どうぞ皆さんご自愛ください。それでは。

8月9日(火曜日)晴れ

こんにちは。今日はいろいろな方が現場を訪れました。

少し趣向を変えて、その人たちの活動に注目をしてみたいと思います。

大友氏遺跡体験学習館では小中学校の先生の研修が行われました。大分市では郷土の歴史として学校の授業で大友宗麟を扱っています。

大友氏遺跡体験学習館では小中学校の先生の研修が行われました。大分市では郷土の歴史として学校の授業で大友宗麟を扱っています。

また、遺物の模様を写し取る「拓本」という作業を体験していただきました。

また、遺物の模様を写し取る「拓本」という作業を体験していただきました。

きれいに模様が見えていますね。

拓本は土器の模様から大きな石碑などまで、さまざまな模様や文字などを写し取るために行われます。

また、大友氏館跡で発掘体験をしていただきました。横一線に並んで、少しずつ掘っていきます。

また、大友氏館跡で発掘体験をしていただきました。横一線に並んで、少しずつ掘っていきます。

この地点は庭園の池に近い地点であり、土器のほか庭を飾っていたと考えられる多くの玉砂利が出土しました。

ある先生が掘り出した土器片です。中国龍泉窯で生産された青磁と思われます。

ある先生が掘り出した土器片です。中国龍泉窯で生産された青磁と思われます。

龍泉窯の青磁は日本にも多く輸入されており、博物館などでご覧になった方も多いのではないでしょうか。

また、発掘現場の見学希望の方がおいでになりました(見学には事前の予約が必要です。また、現場の状況などにより希望に添えない場合もあります。詳しくは大友氏遺跡体験学習館(電話097-544-5011)までご連絡ください。

また、発掘現場の見学希望の方がおいでになりました(見学には事前の予約が必要です。また、現場の状況などにより希望に添えない場合もあります。詳しくは大友氏遺跡体験学習館(電話097-544-5011)までご連絡ください。

道についての説明を受けています。

道についての説明を受けています。

この道は中世の道の上に位置しており、形も当時の様子を残しています。場所は中世大友府内町跡の現場のすぐ脇です。

さて、趣向を変えてみましたがいかがだったでしょうか。

5枚目の写真の案内板は某スマホゲームのスポットになっています。

アイテムをゲットするついでに案内板を読んでみてはいかがでしょうか。

それでは。

8月8日(月曜日)晴れ

こんにちは、更新が空いてしまい申し訳ありません。

さっそく現場の様子をご覧ください。

中世大友府内町跡の現場です。一面は埋め戻されましたが、他の箇所の調査は続いています。

中世大友府内町跡の現場です。一面は埋め戻されましたが、他の箇所の調査は続いています。

作業員さんと壁面の対比で深さがだいたい分かるでしょうか?1メートル近い深さで作業中です。

作業員さんと壁面の対比で深さがだいたい分かるでしょうか?1メートル近い深さで作業中です。

作業員さんは掘った面をきれいにする清掃という作業中です。

大きな甕(かめ)が出土しました。

大きな甕(かめ)が出土しました。

当時は水を貯めるのに使われたり、さまざまな使い方がなされていました。

この甕は一体何に使われたのでしょうか。

ここから少し離れたところでもう一基の甕が出土しています。

こちらは青磁でしょうか。上の甕は陶器、この青磁は磁器、二種類あわせて陶磁器と現在では総括されています。磁器には他にも白磁と呼ばれるものもあります。

こちらは青磁でしょうか。上の甕は陶器、この青磁は磁器、二種類あわせて陶磁器と現在では総括されています。磁器には他にも白磁と呼ばれるものもあります。

夏バテや夏風邪など体調を崩しやすくなる季節です。

皆さまもどうぞお気をつけてください。

8月3日(水曜日)晴れ

関東は大雨のようですが、大分は今日も快晴です。

さっそくの定点写真です。先日まで調査をしていた現場の埋め戻しがされていました。何事もなかったかのように遺跡は土の中に戻りました。

さっそくの定点写真です。先日まで調査をしていた現場の埋め戻しがされていました。何事もなかったかのように遺跡は土の中に戻りました。

しかし、その北側ではまだ現場が続いています。

しかし、その北側ではまだ現場が続いています。

陶器の甕の一部でしょうか、遺物が出土しています。

その真上に見えるピンクの糸は図面を書くのに必要な基準となとなります。

調査を担当する職員が集まって作戦会議をしています。どこまで深くするか、またどのように広げるかなど実際の現場を見ながら話し合います。

調査を担当する職員が集まって作戦会議をしています。どこまで深くするか、またどのように広げるかなど実際の現場を見ながら話し合います。

こちらは大友氏館跡の現場です。徐々に調査が広がっています。

こちらは大友氏館跡の現場です。徐々に調査が広がっています。

中央に石が大量に出土しているのがおわかりになるでしょうか。

現場は日々どんどん進みます。

明日はどのように変わるのでしょうか、楽しみです。