ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 歴史 > 大友氏遺跡 > 掘り出せ大分!~大友氏遺跡・中世大友府内町跡発掘記~

更新日:2018年6月7日

ここから本文です。

掘り出せ大分!~大友氏遺跡・中世大友府内町跡発掘記~

こんにちは!文化財課では現在、中世の大分を治めた大友氏の本拠地である中世大友府内町跡や、大友宗麟とその息子義統の館である大友氏館跡の発掘調査を行っています。今回、大分市の魅力の一つである大友氏の遺跡の発掘の様子について8月末までレポートをしたいと思います。

7月29日(金曜日)晴れ

こんにちは!今日も暑いですね。

ここまで暑いと体力が落ちて体調を崩しそうですね。皆さまお気をつけてください。

さて、今日は中世大友府内町跡の現場に強力な助っ人がやってきました。

助っ人とはドローンです。

助っ人とはドローンです。

空撮写真を撮影するためにドローンを使用しています。土ぼこりを巻き上げながら大空へ向かってテイクオフ!

いつもの定点写真ですが、写真撮影のためきれいに清掃され、おめかしした状態で撮影に臨みます。

いつもの定点写真ですが、写真撮影のためきれいに清掃され、おめかしした状態で撮影に臨みます。

中央上に小さくドローンが写っているのがお分かりになりますか?かなりの高度から撮影をします。

中央上に小さくドローンが写っているのがお分かりになりますか?かなりの高度から撮影をします。

地上では担当者がカメラの映像を見ながら撮影箇所を決めていきます。やり直しの難しい真剣勝負です。

地上では担当者がカメラの映像を見ながら撮影箇所を決めていきます。やり直しの難しい真剣勝負です。

今回の現場ではありませんが、上のような写真が撮れます。

今の道の下に中世の道が眠っており、それが大友館跡まで続いているのがよくわかります。

冒頭でも書きましたが、暑い日が続いております。

お体には気を付けてください。8月1日、2日はお休みします。

7月28日(木曜日)晴れ

今日も気温30度越えです。本日大分県に食中毒注意報11号が発令されました。

熱中症予防に加えて、食中毒にも気を付けてください。

今日は現場に記者さんがお見えになっています。大分合同新聞の小学生記者さんです。

今日は現場に記者さんがお見えになっています。大分合同新聞の小学生記者さんです。

実際に発掘を体験していただきました。プロ顔負けのシャベルさばきで土を掘っていきます。

土器片が出土したようです。

土器片が出土したようです。

すごく暑かったので、水分・塩分補給をしっかり行ってください。

取材お疲れ様でした!

定点写真、溝が出来ているのが分かります。昨日もお伝えした通り1メートル70センチメートルの深さです。今日は手前側の発掘を行っています。

定点写真、溝が出来ているのが分かります。昨日もお伝えした通り1メートル70センチメートルの深さです。今日は手前側の発掘を行っています。

久しぶりに北側の現場です。7月19日の最後の写真と比べると少し深くなっています。

久しぶりに北側の現場です。7月19日の最後の写真と比べると少し深くなっています。

こちらの現場はいまから写真撮影です。

小学生記者さんをお迎えしての現場でした。

一体どんな記事を書いてくださるのでしょうか、楽しみです。

記事になったらぜひ皆さんもご覧ください。

それではまた。

7月27日(木曜日)晴れ

大分市の最高気温は33.9度ということで、暑さ対策は万全でしょうか?

暑さは対策をしているのですが、日焼けの対策をしておらずここ数日でかなり黒くなりました。

さて、中世大友府内町跡の現場です。

昨日お伝えした土器だまりの土の除去が終わり、これから写真撮影に入ります。一体何個のかわらけが埋まっているのか、一体どんな人がこのかわらけを使っていたのでしょうか。興味が尽きません。

昨日お伝えした土器だまりの土の除去が終わり、これから写真撮影に入ります。一体何個のかわらけが埋まっているのか、一体どんな人がこのかわらけを使っていたのでしょうか。興味が尽きません。

土器だまりの写真撮影中です。おめかしをしたのできれいに撮ってくださいね。写真撮影中の人を撮影するという状態。

土器だまりの写真撮影中です。おめかしをしたのできれいに撮ってくださいね。写真撮影中の人を撮影するという状態。

毎日景色の変わる遺跡の調査では写真撮影も一回きりの真剣勝負です。

定点撮影の写真です。溝が出来ているのがお分かりになるでしょうか。この溝まででだいたい170センチメートルの深さがあります。

定点撮影の写真です。溝が出来ているのがお分かりになるでしょうか。この溝まででだいたい170センチメートルの深さがあります。

こちらは内部の整理作業です。

こちらは内部の整理作業です。

洗浄が終わって乾燥させたら白いインクと細い筆を使って情報を書きこみます。この作業を「注記」と言います。かなり細かく書かないといけないので大変です。

注記が終わった土器は接合をします。割れ目をパズルのように合わせていって接着剤でくっつけます。大きい破片はいいですが、小さいかけらに分かれていると小さいピースのパズルをしているような気分になります。

注記が終わった土器は接合をします。割れ目をパズルのように合わせていって接着剤でくっつけます。大きい破片はいいですが、小さいかけらに分かれていると小さいピースのパズルをしているような気分になります。

接合の雰囲気を体験したい場合には大分市歴史資料館に土器片をくっつけるコーナーがあるのでぜひやってみてください。

一週間前に70センチメートルだった深さが1メートル70センチメートルとどんどん深くなっていきます。本当はまだ掘っていないところから比べるとよく分かると思うのですが・・・。8月になったら新しい現場も日記のラインナップに加わると思いますので、ご期待ください。

7月26日(火曜日)晴れ

昨日までとはうって変わっての快晴、盛夏という感じです。

中世大友府内町跡は職員たちの熱気や汗に包まれています。

7月19日の2枚目で紹介した土器(かわらけ)が大量に出土した、「土器だまり」の間の土を丁寧に除去しています。かわらけはお酒を飲む器としての用途があり、これだけたくさんのかわらけを使った大きな宴会があったのでしょうか?

7月19日の2枚目で紹介した土器(かわらけ)が大量に出土した、「土器だまり」の間の土を丁寧に除去しています。かわらけはお酒を飲む器としての用途があり、これだけたくさんのかわらけを使った大きな宴会があったのでしょうか?

人力で少しずつ取り除くので、かなり根気のいる作業です。

こちらでは調査の担当者がここから先どのような方針で行うかを検討をしています。

こちらでは調査の担当者がここから先どのような方針で行うかを検討をしています。

「事件は会議室ではなく現場で起きているんだ!」

現場をじかに見なければ方針は決められません。

土を見ながら層ごとに分ける作業をしています。「分層」と言います。土の色や大きさなどを見ながら分けていきます。土は中に含まれる粒子の大きさごとに粘土から礫(れき)までいろいろな種類があります。

土を見ながら層ごとに分ける作業をしています。「分層」と言います。土の色や大きさなどを見ながら分けていきます。土は中に含まれる粒子の大きさごとに粘土から礫(れき)までいろいろな種類があります。

粘土とシルトの見分け方は口に入れてみて舌で粒を感じることができるかどうか、とか。

分層後です。土に線が入っているのが分かると思います。

分層後です。土に線が入っているのが分かると思います。

よく見ると土の色が違っているような。

定点写真です。

定点写真です。

徐々に深くなっているような・・・?

出土した土器は土を落とすため水洗いをします。洗ったら7月21日の4枚目のように乾かします。

出土した土器は土を落とすため水洗いをします。洗ったら7月21日の4枚目のように乾かします。

土器は種類によっては非常にもろいものがあり、力の加減にコツが必要です。

現場が徐々に深くなってきているのがお分かりになるでしょうか?もしよろしければここ数日の写真を比較してみてください。

とあるゲームの配信が開始し、いろんなところでスマートフォンを構えて楽しんでいる方を見かけます。熱中しすぎてけがをなさらないようにお気をつけてください。間違って現場に踏み込んだら、1メートルを超える深い穴に落ちることになりますので、注意をしながら楽しんでくださいね。

くれぐれも現場には立ち入らないようお願いします。

7月25日(月曜日)曇りときどき雨

雨が降りそうで降らない、かといって油断したらぱらっと雨が降る、そんなお天気です。

大分市中心部は湿度が高く、じめじめしています。今日の現場は中世大友府内町跡です。

まずは1枚目。日々掲載しています定点撮影です。21日に掲載している写真と比べて深くなっているのが分かるでしょうか。深さを測ったら1メートルを超えていました。先週の木曜の深さが70センチメートルだったので、ほんの数日で40センチメートル近く掘っていることになります。

まずは1枚目。日々掲載しています定点撮影です。21日に掲載している写真と比べて深くなっているのが分かるでしょうか。深さを測ったら1メートルを超えていました。先週の木曜の深さが70センチメートルだったので、ほんの数日で40センチメートル近く掘っていることになります。

出土した遺物は後日の整理作業に備え、袋などに説明書きとともに入れて保管されます。

出土した遺物は後日の整理作業に備え、袋などに説明書きとともに入れて保管されます。

そして遺物は箱に入れて現場事務所に一時保管されます。これは今回の調査で出土したものの一部で、これまでの調査を含めると莫大な量の遺物が出土しています。

そして遺物は箱に入れて現場事務所に一時保管されます。これは今回の調査で出土したものの一部で、これまでの調査を含めると莫大な量の遺物が出土しています。

炎天下での作業ですので、体調を整えるのも大切な仕事の一部です。倒れてしまってからでは遅いので、定期的に小休止をとり、テントの下で体を休めています。

炎天下での作業ですので、体調を整えるのも大切な仕事の一部です。倒れてしまってからでは遅いので、定期的に小休止をとり、テントの下で体を休めています。

今日からまた一週間がスタートします。休日はリフレッシュ出来ましたでしょうか。

大分市と県内6市町で構成するキリシタン・南蛮文化交流協定協議会では、7月23日(土曜日)から「おおいた キリシタン・南蛮ドラマスタンプラリー」を開催しています。

大分市歴史資料館もスタンプ設置場所となっておりますので、出土成果を見るついでにスタンプを集めてみてはいかがでしょうか。豪華賞品も抽せんで当たります。

ではまた♪

7月21日(木曜日)晴れ

今日も暑いですね、体調を崩されていませんでしょうか?

職員たちも暑さに負けず今日も発掘をがんばっています。

さて、今日は顕徳町の大友氏館跡と中世大友府内町跡の発掘現場からお送りします。

大友氏館は南北朝時代(14世紀終わりごろ)に造られたと考えられており、戦国時代には大友宗麟も居を構えたと考えられています。館跡を含む大友氏遺跡は国の史跡に指定されています。現在大分市では史跡大友氏遺跡整備基本計画を策定し、計画的な調査を行いながら大友氏遺跡歴史公園として整備するための取り組みを進めています。

大友氏館跡の面積は、最盛期には約200メートル四方に及んだとみられています。それだけの範囲を一度に調査をすることは難しいので、少しずつ調査を進めています。長期間の調査となるため、すでに掘った部分はブルーシートをかけて遺跡を保護しています。

大友氏館跡の面積は、最盛期には約200メートル四方に及んだとみられています。それだけの範囲を一度に調査をすることは難しいので、少しずつ調査を進めています。長期間の調査となるため、すでに掘った部分はブルーシートをかけて遺跡を保護しています。

ちなみに、今回は大友氏館跡の第34回目の調査です。

近づいてみると、半円状の穴を掘り進めていました。この穴は何なのでしょうか。気になりますね。

近づいてみると、半円状の穴を掘り進めていました。この穴は何なのでしょうか。気になりますね。

写真には写っていませんが、右側でも同じように半円状の穴を掘っていました。

さて、現場が変わって中世大友府内町跡、こちらでは発掘を進めながら、図面を作成しています。昨日紹介した出土遺物の整理のように、図面も発掘調査を行う上で極めて重要です。発掘調査の多くは遺跡の破壊が前提であることから、現場で出てきたものを図面や写真を残すことで、遺跡の情報を後世に残すことが出来ます。

さて、現場が変わって中世大友府内町跡、こちらでは発掘を進めながら、図面を作成しています。昨日紹介した出土遺物の整理のように、図面も発掘調査を行う上で極めて重要です。発掘調査の多くは遺跡の破壊が前提であることから、現場で出てきたものを図面や写真を残すことで、遺跡の情報を後世に残すことが出来ます。

・・・学生時代に「図面の線が死んでいる」と指導教官にダメ出しをもらったのを思い出します・・・。

出土した遺物を洗浄して乾かしています。

出土した遺物を洗浄して乾かしています。

遺物が乾いたらどこから出てきたか判別できるよう土器に注記を行い、その後接合などが行われます。

7月19日の一番左下の写真と比べてみると、少し深くなっていることが分かるような・・・。今の地表面からだいたい70センチメートルほどの深さです。

1枚目の写真に作業員さんの水筒が写っているのがお分かりになるでしょうか。

こまめな水分・塩分補給を忘れずに無事に夏を乗り切りましょう。

それではまた次回。なお、明日はお休みです。

7月20日(水曜日)曇りときどき雨

こんにちは!本日も昨日に続き、中世大友府内町跡の現場です。今日は昨日からどのように変化したのでしょうか?

昨日の4枚目の写真と同じ場所から撮影しています。

昨日の4枚目の写真と同じ場所から撮影しています。

次の土層を出すために掘り下げているところです。

上の写真と同じ箇所ではありませんが、一部分だけ掘り下げると左の写真のような四角のくぼみになります。試しに掘り下げてみるときに掘る穴を「トレンチ」と言います。

上の写真と同じ箇所ではありませんが、一部分だけ掘り下げると左の写真のような四角のくぼみになります。試しに掘り下げてみるときに掘る穴を「トレンチ」と言います。

ちなみに写真右側にあいている丸い穴(柱の跡と思われます)は「ピット」と言います。

戦国時代の道路跡から石の一群が見つかりました。

戦国時代の道路跡から石の一群が見つかりました。

シャベルを使って石の間の土を取り除いていきます。

根気のいる作業ですね。

発掘によって出土した土器片などの遺物は、接合した後、足らない部分を石膏などで補います。こういった作業も重要で、土器の描くカーブなどを復元して作っていく熟練した技術が必要です。

今日は小雨ぱらつく中での作業でした。しかし梅雨も明けこれから盛夏に入ります。

暑さに負けないよう頑張りましょう。では今日はこの辺で!

7月19日(火曜日)晴れ

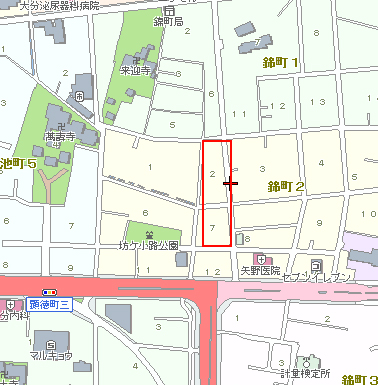

記念すべき第1回の現場は「中世大友府内町跡」という現場です!大分市中心部の長浜町と錦町を結ぶ道路を造っており、工事の前の調査として発掘を行っています。

現場は赤で囲った部分です。

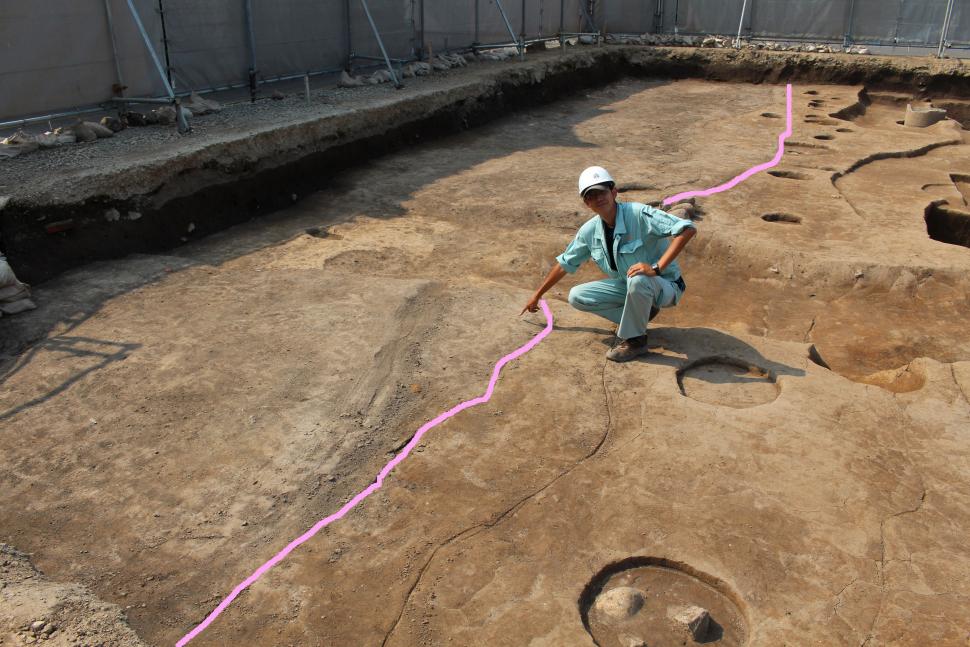

この現場では現代の道路の下から中世の道路跡が出てきています。写真の、職員が指で示している、ピンクの線より左側が道路跡です。

この現場では現代の道路の下から中世の道路跡が出てきています。写真の、職員が指で示している、ピンクの線より左側が道路跡です。

道路のそばからは「かわらけ」と呼ばれる素焼きの皿が大量に出土しています。

道路のそばからは「かわらけ」と呼ばれる素焼きの皿が大量に出土しています。

作業員さんが人力で土を少しずつどけていきます。

作業員さんが人力で土を少しずつどけていきます。

今日の最高気温は30度の真夏日でした。

水分と塩分補給は欠かせません。

発掘はまだまだこれから。これからバームクーヘンの皮をはぐように、地層を1層ずつめくっていきます。どこまで深くなるのでしょうか。

ではまた♪