ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 観光ガイド > 大分の観光 > 特集 > 坂本龍馬、勝海舟も駆け抜けた佐賀関・肥後街道

更新日:2017年9月8日

ここから本文です。

坂本龍馬、勝海舟も駆け抜けた佐賀関・肥後街道

日本の近代化を夢見ながら坂本龍馬・勝海舟の辿った歴史街道

江戸時代に参勤交代の道として整備され、肥後藩主が使用した「佐賀関街道」「肥後街道」を、幕末、坂本龍馬・勝海舟が駆け抜けています。文久4年(1864年)オランダ、アメリカ、イギリス、フランスの4カ国の下関砲撃中止の交渉のため、幕府から長崎出張の命を受けた勝海舟は、海軍塾の塾頭である坂本龍馬を連れ立って神戸を出帆し、2月15日に佐賀関の徳応寺に宿泊し、佐賀関街道を通って、翌16日に鶴崎で宿泊しました。その後肥後街道を通り、17日には野津原に宿泊。熊本へ行き、長崎に向かっています。

海舟日記によれば、佐賀関において「15日5時 豊前、佐賀関、着船。即ち徳応寺へ止宿す。」

鶴崎において「16日、豊後鶴崎の本陣へ宿す。佐賀関より5里。此地、街市、可なり、市は白滝川に沿う。山川水清、川口浅し。」とあり、次の句を残しています。

「大御代はゆたかなりけり 旅枕 一夜の夢を 千代の鶴崎」

野津原においては、「17日、野津原に宿す。五里、山の麓にて、人家可ならず。八幡川あり、大低一里半ばかり、川堤に沿うて路あり。海道(街道)広く、田畑厚肥、桃菜花盛、」とあり、次の句を残しています。

「民のかまどゆたけきものを、しらぬいのつくし生うてう野津原のさと」

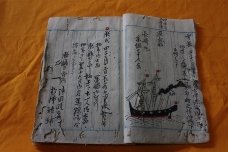

また、佐賀関に上陸した際、坂本龍馬一行が宿泊した徳応寺の第10世住職東光龍潭が「日本人物誌」の中で乗船のスケッチも含め、詳しく記録に残しています。

|

坂本龍馬 |

徳応寺 |

佐賀関

徳応寺

|

|

|

鶴崎

剣八幡宮

正保2年(1645年)創建。行方不明だった宇佐神宮神宝の剣が発見されたことに名前が由来する八幡宮。これを聞いた肥後熊本藩主細川光尚公が嫡男誕生に合わせた吉事と喜び、社殿造営を命じたといわれています。

法心寺

慶長6年(1601年)、加藤清正公が建立。本殿に加藤氏歴代の位牌、宝物館に遺品を残す由緒ある寺。

野津原

岡藩の宿場町として栄えた今市。現在も石畳が残っており、当時の面影を色濃く残しています。