ホーム > 健康・福祉・医療 > 健康・保健・衛生 > 心の健康(精神保健) > 毎年11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です

更新日:2024年8月29日

ここから本文です。

毎年11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です

お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となります。さらに、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、飲酒運転、暴力、虐待、自殺などのさまざまな問題にも密接に関連します。

これに鑑み、平成25年12月に「アルコール健康障害対策基本法」が成立し、平成26年6月に施行されました。啓発週間は、この法律により規定されています。

アルコール健康障害とは

アルコール健康障害対策基本法において、アルコール健康障害とは「アルコール依存症その他多量の飲酒、未成年の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害」と定義されています。

例えば、大学生や新社会人に多い急性アルコール中毒、過度の飲酒が続くことで引き起こされる肝臓病、慢性膵炎、循環器疾患などがあります。また、アルコール依存や大量飲酒は、認知症の危険性を高めることや、うつ、自殺との関連が強いことが分かっています。妊娠中の母親の飲酒は、生まれてくる子どもにさまざまな影響を及ぼす可能性があり、予防するには妊娠中に飲酒をしないことしかありません。

飲酒運転による交通事故、転倒転落、溺死など、飲酒により事故が引き起こされることもあります。アルコールハラスメント、家庭内暴力、児童や高齢者への虐待、犯罪など、飲酒に関連した暴力はいろいろな場面で起こっており、社会的にも大変重要な問題となっています。

(参考:e-ヘルスネット)

アルコール依存症とは

アルコール依存症とは、お酒の飲み方(飲む量、飲むタイミング、飲む状況)を自分でコントロールできなくなった状態のことをいいます。飲むのはよくないことだと分かっていても、脳に異常が起きて飲むことをやめられなくなります。

その意味では、アルコールは麻薬や覚せい剤と同様の依存性の薬物の一種だともいえます。またアルコール依存症は患者さん本人の意思の弱さによって起きるものではなく、医療機関で治療が必要な病気であるともいえます。

(引用:アルコール依存症治療.ナビ)

(引用:アルコール依存症治療.ナビ)

アルコールの負の影響

1.アルコールは睡眠の質を悪くします。

アルコールは寝つくまでの時間を短縮させるため、寝酒として飲酒する人もいます。しかし、夜中に目が覚めてなかなか眠れないという現象が起こります。一時的に不眠が解消したように感じられても、最終的にはアルコールは不眠症を悪化させます。

2. アルコールは思考力を低下させ、自暴自棄な考えを導きます。

アルコールは思考の幅を狭め、自暴自棄な結論を導きやすくさせます。悩みを抱えている時に、飲みながら物事を考えるのはとても危険なことです。

3. アルコールはうつ病を悪化させます。

アルコールはうつ病を悪化させ、健康な人にでもうつ病をひき起こします。酔っている間は気持ちが多少和らいだ気がしても、酔いから覚めた後には、前よりも気分の落ち込みが悪化します。

4. アルコールは抗うつ剤の効果を弱めます。

アルコールは抗うつ剤の効果を弱め、予測しない副作用を引き起こすことがあるため、投薬治療を受けている人は飲酒は避ける必要があります。どうしてもお酒をやめられない、という時は正直に主治医に相談しましょう。

5. アルコールの酔いは自殺の危険を高めます

アルコールの酔いは衝動的な行動につながりやすく、自殺の危険を高めます。通常、「死にたい」と思うことと、「死のうとして実際に行動に及ぶ」こととの間にはいくらか距離があるものですが、アルコールはこの距離を一気に縮めてしまう可能性があります。一日、日本酒換算で2合半以上の飲酒は自殺のリスクを高めます。

(引用、参考:大分県発行リーフレット「アルコールと自殺予防」、e-ヘルスネット)

適正飲酒量とは

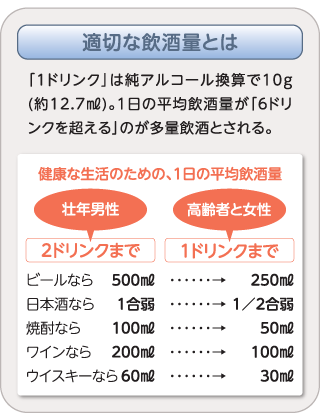

一日平均純アルコール20gまでです。

日本では、一日の平均飲酒量が「6ドリンクを超える」のが多量飲酒とされ、この量になるとアルコール依存症の危険性が高まるとされています。6ドリンクとは、一日にビールなら500ml缶3本、日本酒なら540ml弱、焼酎(25°)なら300ml、ワインならグラス6杯程度です。

(引用:アルコール依存症治療.ナビ)

アルコール問題の相談先

|

大分県こころとからだの相談支援センター(精神保健福祉センター) |

|

大分市保健所 |

<自助グループ>

|

断酒会 アルコール健康障がい者とその家族の集い 問い合わせ先 (社)大分県断酒連合会事務局 |

|

AA(アルコホーリクス・アノニマス…無名の依存症者たち) アルコール依存症者と認め、飲酒をやめたい人達の集まり 問い合わせ先 AA九州・沖縄セントラルオフィス |

|

Al-ANON(アラノン)※現在大分では活動休止中 アルコール依存の問題を持つ人の家族と友人の集まり 問い合わせ先 NPO法人アラノン・ジャパン |

(引用:大分県発行リーフレット「アルコールと自殺予防」、NPO法人アラノン・ジャパンホームページ)